練習問題

一般知識

気象学の基礎

ようこそ気象の世界へ

雲ができ、雨が降るしくみ...水の相変化

地球上のH2Oは、気体(水蒸気)、液体(水)、固体(氷)の3つの姿。

| 水蒸気→ | 凝結(600cal/g放出)→ | 水→ | 蒸発(600cal/g吸収)→ | 水蒸気 |

| 水→ | 凝固(80cal/g放出)→ | 氷→ | 融解(80cal/g吸収)→ | 水 |

| 水蒸気→ | 昇華(680cal/g放出)→ | 氷→ | 昇華(680cal/g吸収)→ | 水蒸気 |

飽和水蒸気量[1気圧の場合]

| 空気の温度[℃] |

-5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |

| 飽和水蒸気量[g/m^3] |

3.4 | 4.8 | 6.8 | 9.4 | 12.8 | 17.3 | 23.1 | 30.4 | 39.6 |

雲は上昇気流にのってつくられる。雲粒(0.01mmほどの小さな水滴や氷の結晶)

上昇気流が起こる場合

- 地面が強い日射で温められる。

- 低気圧の中心付近に周りから吹き込む。

- 高い山に風がぶつかる(地形的要因)。

- 温かい空気と冷たい空気がぶつかる(前線)。

雲のできる原理

- 日射により地表付近の空気が温められ、上昇する。

- 高度があがると気圧がさがり、膨張、温度が下がる(断熱膨張冷却)。

- 温度が下がると、露点温度に達し、凝結核を中心に水滴ができる(雲粒)。

- さらに空気塊が上昇し、温度が0℃以下になると、凝結核を中心に、小さな氷の結晶もできる。

このように、小さな水や氷の粒(雲粒)が空中に浮かんでいるのが雲。

雲の基本形

| 巻雲(絹雲) | Cirrus

|

| 層雲 | Stratus

|

| 積雲 | Cumulus

|

| 乱雲 | Nimbus

|

| 高い | Alto

|

雲の10種雲形

| 上層(CH) | 巻雲(Cirrus:Ci) | すじ雲 | 雲底6km以上 | 白く細い筋雲

|

| 巻積雲(Cirrocumulus:Cc) | まだら雲 | 白く小さい鱗状の雲

|

| 巻層雲(Cirrostratus:Cs) | うす雲 | 白いベール状の雲

|

| 中層(CM) | 高積雲(Altocumulus:Ac) | むら雲 | 雲底2~6km | 羊の群れ状の塊の雲

|

| 高層雲(Altostratus:As) | おぼろ雲 | 空一面を鼠色に覆う雲

|

| 乱層雲(Nimbostratus:Ns) | あま雲 | 雲底0.6km以下 | 暗い灰色で雨や雪を降らせる雲

|

| 下層(CL) | 層積雲(Stratocumulus:Sc) | くもり雲 | 雲底2km以下 | 決まった形が無く、黒い塊の雲

|

| 層雲(Stratus:St) | きり雲 | 雲底0.6km以下 | 灰色か乳白色で霧雨を降らせる雲

|

| 垂直に伸びる

| 積雲(Cumulus:Cu) | つみ雲 | 雲頂が6kmに伸びることもある | 青空に浮かぶ、白くて大きな塊の雲

|

| 積乱雲(Cumulonimbus:Cb) | 入道雲 | 雲頂が12kmに伸びることもある | 空高くムクムクした雲。雷をともなうことが多い

|

雨は雲粒が成長して雨粒となって落下したもの。雲が浮かんでいるのは、雲粒が非常に小さく、

空気抵抗を受けて落下速度が遅いうえ、上昇気流に支えられているため。したがって、

雲から雨が降ってくるためには、上昇気流に逆らって落下できるほど大きな雨粒である必要がある。

小さな雲粒から大きな雨粒に成長する過程は、以下の二通り。

- 冷たい雨(中・高緯度地方に多い雨)

雲頂の温度が0℃よりもはるかに低温の場合に『冷たい雨』が降る。そうした雲は一番上が氷晶の層、

その下に過冷却水滴の層、さらに下には水滴のままの層というような3層構造になっている。

氷晶と過冷却水滴が共存している雲の中では、過冷却水滴の表面からは蒸発が続き、蒸発した

水蒸気は昇華して氷晶の周りに付着して大きな氷晶(雪片)に成長する。これが落下中に気温0℃以上の地表近くで

融けて雨になって降る。この氷晶が融けずに地表まで降れば、雪。

- 温かい雨(低緯度地方に多い雨)

雲の中の温度が0℃以上で、氷晶を含まない水滴だけの雲から降る雨。

こうした雲の中では様々な大きさの雲粒がそれぞれ違う速度で落下上昇していくときに

大きな雲粒が小さな雲粒にぶつかりそれを取り込んで成長し大きな雨粒になる。こうして降る雨が温かい雨。

雨を降らせる雲は決まっていて、『乱層雲』、『高層雲』、『積乱雲』、一部の『積雲』、など。

風が起こるしくみ...気圧傾度力

基本的には、気圧の高い方から低い方へ吹く。

1気圧=1013.25hPa, 気圧減率:1.2hPa/10m(上空約数kmまで)

コリオリの力→北半球では右にずれる。

気団と前線...巨大な空気塊とその境界

熱帯気団、寒帯気団、極気団、大陸性、海洋性

| シベリア気団 | 主として冬 |

寒冷・乾燥。冬の北西の季節風はこの気団の空気が流れだしたもの。日本海を渡るときに変質する。 |

| オホーツク海気団 | 梅雨期 |

寒冷・多湿。梅雨前線はこの気団と小笠原気団がぶつかった所にできる。陰鬱な天気をもたらす。 |

| 小笠原(太平洋)気団 | 主として夏 |

高温・多湿。夏の南寄りの季節風は、この気団の空気が流れだしたもの。一般に晴天をもたらす。 |

気団と気団の境界面を前線面といい、前線面が地表面と交わる線を前線という。気団と気団の境目は転移層。

| 温暖前線 | 暖気が寒気の上にゆっくり這い上がり、寒気を押し進める。 | 半円 |

| 寒冷前線 | 寒気が暖気の下に潜り込み、暖気を激しく押し上げる。 | ▼ |

| 停滞前線 | 暖気が寒気の上に這い上がるが、境目はほとんど動かない。 | 半円、▼おしくら |

| 閉塞前線 | 寒冷前線が温暖前線に追いついた時にできる。 | 半円▼同方向 |

暖気が寒気の上に這い上がる温暖前線:

- 前線面の傾きは緩やかで、1/100~1/200くらい。

- 前線に伴う雲は前線に近い方から、乱層雲、高層雲、巻層雲、巻雲などであり、広範囲にわたって広がる。

- 前線に伴う雨域は、前線の前方200~300kmに及ぶのが普通で、シトシトと降る穏やかな雨が長時間にわたり降り続くことが多い。

- 温暖前線が通過すると雨が上がり、天気は一旦回復する。その後は暖気域に入るので気温が高くなり、南寄りの風が吹く。

温暖前線面が到達する高さは、普通6kmくらいなので、前線面の水平方向は約1000km前後。

天気変化の激しい寒冷前線:

- 前線の傾きは温暖前線より急で、だいたい1/50-1/100くらい。

- 寒気に潜り込まれた暖気は激しい上昇気流となって積雲や積乱雲などを発生させる。

- 前線が通過する時は風が強まり、激しいにわか雨が降る。時には雷雨や雹が降る事がある。

前線による雨域は数10km程度と狭いので、雨が降る時間はせいぜい1-2時間くらい。

- 前線の通過後は急速に天気が回復するが、寒気域に入るので気温は急激に下がる。風向きは南寄りから北寄りに変る。

- 寒冷前線は暖気の方へ温暖前線より速く進む。

寒冷前線面の傾きが温暖前線よりも急なのは、地表の摩擦の影響があるため。地表付近の寒気は摩擦の影響で進むのが遅い。

温帯低気圧は緯度30-60度付近の前線上で発生する。

- 北からの寒気と南からの暖気がぶつかってできる前線上で発生する。

- 発生後は発達しながら西から東、あるいは北東へ移動する。

- 低気圧の中心から南西方向に伸びる寒冷前線と、南東方向に伸びる温暖前線を伴っている。

- 中心の気圧は熱帯低気圧程低くはならないことが多い。

寒冷前線と温暖前線に挟まれた部分は暖気に、それ以外の部分は寒気に覆われている。

温帯低気圧の影響が及ぶ範囲は、直径2000-3000kmにもなる。

温帯低気圧の一生:

- 発生期:寒気と暖気が接した所に前線(停滞前線)が出来る。前線の一部が波打つと渦ができ、そこに低気圧が発生する。

- 発達期:密度の大きい寒気が暖気の下に潜り込み、暖気が寒気の上に押し上げられ、

反時計回りの渦が発達して中心の気圧がどんどん下がっている。

- 最盛期:温暖前線と寒冷前線が形作る波が大きくなり、寒冷前線が温暖前線に追いつき閉塞前線が出来始める。

中心気圧はさらに下がり、低気圧は最盛期を迎え、風雨ともに最も激しい時期となる。

- 衰弱期:低気圧の中心は、閉塞前線の南西側に取り残され、気圧は上がり始め、低気圧が衰えていく。

日本付近を通る温帯低気圧は上空の西風に流され、西から東または北東に進む。冬に強く夏に弱いので、

平均時速は、春・秋→約30-50km、夏→約20-30km、冬→約50-70km となる。

台風...熱帯生まれの巨大低気圧

赤道をはさんだ南北の緯度が5-25度付近、海面水温が26-27℃以上の海上で発生する低気圧を

熱帯低気圧という。中心に近いほど気圧傾度が大きいので、非常に強い風が吹く。

最大風速が17.2m/s 以上のものを『台風』と呼ぶ。

北半球では7-9月に、南半球では1-3月に、集中して発生する。風は進路の右側で強く、左側で弱くなる。

日射により上昇気流→水蒸気を多量に含んだ空気が流れ込む→自転影響で渦になる。

渦の中心で上昇した多量の水蒸気が上空で冷やされて凝結し、雲粒に変る時に多量の潜熱を出す。

その熱によって周りの空気が温められ、上昇気流はさらに強まり、正のフィードバック。

だから、上陸したり、冷たい海に来たら弱くなる。

台風は積乱雲の集団からなる。巨大な空気の渦巻き。直径100-1500km以上、高さは対流圏界面付近の10-15km。

台風の眼を囲む強い上昇気流の積乱雲→アイウォール。眼の中は下降気流。眼の直径20-50km。

台風の下層では、北半球の場合、温かく湿った空気が左回りに中心に向かって吹きこむ。

眼の壁雲では、対流圏界面近くまで強い上昇気流。上昇した空気は、上層で右回りの流れになって

中心から水平方向に広がる様に吹きだす。

眼が出来る理由:渦の中心近くでは半径が小さくなり、遠心力が強くなるので、それ以上中心に近付けない限界が存在する。

これが台風の眼。勢力が強いとはっきりくっきりする。

太陽系の中の地球

惑星の大気

水金地火:地球型惑星→岩石表面あり、木土天海:木星型惑星→気体で出来ている、冥→準惑星。

K=℃+273.15

金星と火星の大気の主成分は二酸化炭素。残りは窒素とアルゴン。

| 水星: | 重力が小さいため殆ど大気がない。太陽に近く高温(表面温度560K)。 |

| 金星: | CO2を主体とした厚い大気で覆われる。CO2による温室効果で昼夜とも表面温度720K、気圧は地球の90倍。 |

| 火星: | 大気は薄く表面温度180Kと低温。極地では氷(ドライアイス含む)で覆われる。 |

木星や土星の大気成分は主に水素とヘリウム(太陽と同じ)。表面温度は120Kと低温。気体だから、密度は小さい。

| 木星: | 大気の主成分は、H:85%,He:15%、微量のメタン、アンモニアなど。 |

| 土星: | 大気成分の90%以上がH、他はHeなど。 |

地球の大気成分は、中間圏の上限まではどこでもほぼ同じ。N,O,Arの割合は高度約80kmの中間圏界面付近までほぼ一定。

窒素:78%、酸素:21%、アルゴン:0.93%、CO2:0.035%、これは乾燥分の割合。H2Oの量は場所(高度)や時間で大きく変動する。

| 種別 | 赤道半径[km] | 密度[g/cm3] | 表面温度[K] |

表面気圧[気圧] | 大気組成 |

| 地球型 | 水星 | 2440 | 5.43 | 560±20 | ほぼ0 | なし |

| 金星 | 6052 | 5.24 | 720±20 | 90 | CO2,N2 |

| 地球 | 6378 | 5.52 | 280±20 | 1 | N2,O2 |

| 火星 | 3397 | 3.93 | 180±20 | 1/130 | CO2,N2 |

| 木星型 | 木星 | 71492 | 1.33 | - | - | H2,He |

| 土星 | 60268 | 0.69 | - | - | H2,He |

| 天王星 | 25559 | 1.27 | - | - | H2,He,CH4 |

| 海王星 | 24764 | 1.64 | - | - | H2,He,CH4 |

地球大気の起源と進化

地球の大気の起源は火山ガス。原始の地球大気は太陽と同じく水素とヘリウムが主成分。

しかし、太陽風で吹き払われた。その後、火山ガスや温泉ガスが噴出した(脱ガス)。

その成分は、水蒸気:85%、CO2:10%、窒素:5%、硫黄およびその酸化物、鉄、塩素、アルゴンなど。

海洋は火山ガスの主成分である水蒸気が冷えて集まったもの。

誕生したばかりの海洋には火山ガスの微量成分である硫黄、塩素の化合物(亜硫酸ガスや塩化水素ガスなど)

が溶け込んでいたために強い酸性だった。CO2や窒素は酸性の海水には溶けないのでそのまま大気中に残った。

この頃の地球大気は金星や火星とほぼ同じ。

酸性の強い海水に、やがて鉄、アルミニウム、カルシウム、マグネシウムが溶け、その分のアルカリ性で

海水が中和され、大気中のCO2が溶け込んだ。さらに、海水中のカルシウムと溶け込んだCO2が反応して石灰岩が出来た。

| 噴出ガスの成分 | 水蒸気→ | 雨、雪として降って海洋を形成 |

| CO2→ | 大気中に残り、中和した海水に溶け込んだ |

| N2→ | 大気中に残った(現在の地球大気の主成分) |

| 硫黄や塩素の化合物→ | 海水に溶け込んだ |

大気中の酸素は光合成でつくられた。

原始地球の大気には酸素が無く、オゾンも無かったので、紫外線はほとんど減衰せず地表まで来ていた。

だが、海の中までは来ない。海の中で酸素を必要としないバクテリアが最初の生命体として約35億年前に生まれた。

その後光合成をするラン藻類が生まれ、進化した緑藻類が活発に光合成により酸素を発生させ、大気中に酸素が増えた。

酸素が増えると、紫外線との化学反応によりオゾン層が出来て、有害な紫外線がオゾン層に吸収され、地表に達する紫外線が

減り、海面近くでも繁殖できるようになり、酸素の量は、さらに増加した。そういうわけで、CO2は、殆ど光合成によって

消費され、酸素になった。

CO2は温室効果気体として地球温暖化に大きな影響を与える。

現在のCO2の大気に占める割合は、アルゴンより少なく、0.035%しかない。しかし、温室効果ガスとして働く。

温室効果とは、太陽エネルギーを受けた地球表面が放出する赤外線を宇宙空間へ逃がさないようにする働きのこと。

温室効果気体には、CO2の他に、メタン、オゾン、フロンなどがあるがCO2に比べて量が少ない。

H2Oも温室効果気体だが、状況によって量が大幅に変化するので、何とも言えない。

地球全体では、年間降水量と年間蒸発量は等しい。

地球の水の97%は海水。氷河水2.3%、地下水0.61%、湖沼水0.017%、河川水0.002%。

海洋や陸地にある水は、太陽エネルギを受けて蒸発し、水蒸気となって大気中に溶け込み、冷却すると雲になり、雨や雪が降る。

海上への降水は直接海洋に戻り、陸地への降水は地表面を流れる河川などを経て海洋にもどる。また地面に浸透して

地下水となって海洋へ戻る。

大気の鉛直構造

大気圏の層区分

| 熱圏 | 約80kmから大気上限(1000kmとか)。 | 高度と共に気温上昇(-90℃~)。

|

| 中間圏界面

|

| 中間圏 | 約50~80km | 高度と共に気温も低下(0℃~)。ここの上の方から電離層。

|

| 成層圏界面

|

| 成層圏 | 約11~50km | 高度約20kmまでは気温一定(-56.5℃)、それ以上で高度と共に気温上昇。オゾン層はここ。

|

| 対流圏界面

|

| 対流圏 | 地表~平均11(16~8)km | 地表:平均15℃、高度と共に気温低下。

|

成層圏+中間圏+熱圏下層部=中層大気

対流圏:

気温減率:約6.5℃/km(約11km、すなわち対流圏界面まで)、放射で地面が温められて、地面から空気が温められるから。

対流圏界面は、赤道付近の低緯度で約16km、中緯度で約10~12km(変動が大きい)、両極付近の高緯度で約8km、それぞれの間は不連続。

成層圏:

高度約50km付近の成層圏界面で気温極大。対流圏に比べて空気が上下に混ざりにくい。しかし、

強い風が吹いたり、数日で気温が40℃前後も気温変化があったりする。

高度20~30kmにオゾンが多量に存在する(オゾン層)。気温上昇はオゾンが紫外線を吸収して熱

エネルギに変えているから。

中間圏:

気温減率は対流圏の半分以下。中間圏界面(約80km)で気温極小(180K)。大気圏中最低気温。

熱圏:

はっきりした上限はない。高度500kmで1000Kくらい。気温は太陽紫外線の強さによって決まり、一日数100℃も変化。

窒素や酸素の分子や原子が紫外線やX線で電離して電離層を形成。

オゾン層とオゾンホール

オゾン密度極大は高度約25km付近。多いとは言っても大気分子約100万個中一個。

紫外線は上層オゾンに吸収されて次第に弱まりながら下層に達する。つまり、下層よりも上層の方が

紫外線の吸収量が多い。それで、オゾン密度極大高度より、気温極大高度の方が上。

- O2が紫外線(波長0.24μm以下)を吸収してO+Oに(光解離): O2 -(紫外線)-> O + O

- 分解されたOがそれぞれ別のO2と結合してO3に: O2 + O -> O3

- O3は0.25~0.32μmの紫外線を吸収してO2+Oに: O3 -(紫外線)-> O2 + O

対流圏のオゾンは、毒ガス、さらに温室効果気体。

オゾンは低緯度の成層圏でつくられ、大気の流れで成層圏全体に広がる。

平均的には、緯度60度を中心とする高緯度地域で多い。成層圏下層で低緯度から高緯度への流れが

あるから(ハドレー循環がかすめる?)。

冬の間オゾンが蓄積され、春に極大になる。

- (作られるのは低緯度なのに)低緯度で少なく、高緯度で多い。

- 北半球:3~4月に高緯度で極大、南半球:10月に高緯度で極大。

1970年代後半から1980年代にかけて、南極上空春にオゾンホール出現、毎年拡大。

- 成層圏上層に達したフロンは紫外線により分解され、Cl を出す。

- ClはO3と反応してO一個奪って ClO + O2 になる。 Cl + O3 -> ClO + O2

- さらに ClOは O と反応して Cl + O2 になる。 ClO + O -> Cl + O2

- 上3行が延々と繰り返される。つまり、 Cl は O3 を分解して O2 にする触媒として働き、連鎖的にオゾン層を破壊する。

南極の冬は太陽光が射さない極夜のため成層圏の気温が-78℃以下になり、凍った微粒子からなる

極成層圏雲ができる。その雲粒表面で特殊な化学反応が起こり、大気中に多量の塩素分子が放出される。

春(9eから10月)になって紫外線が成層圏に届くと、上記反応により、急激にオゾン層が破壊され、オゾンホールができる。

大気の熱力学

気体の状態方程式と静力学平衡

ボイル・シャルルの法則=気体の状態方程式

P=ρRT, P:気圧、ρ:密度、T:温度(絶対)

静力学平衡(静水圧平衡):ある高度における気圧は、それより上の大気の重さに等しい

⊿p=-ρg⊿z, g:重力加速度

例題1:地表における気圧が1100hPaのとき、その上層1000mの気圧を求めよ。なお、1000mまでの空気密度は1.2kg/m3,g=9.81m/s2

解答:110000-x=1.2*9.81*1000, x=98228Pa=982.3hPa

例題2:地表でも気圧1000hPa, A地点では密度1.1km/m3, B地点では密度1.3kg/m3, g=9.81m/s2, 気圧950hPa となる高度をそれぞれ求めよ。

解答:A:100000-95000=5000=1.1*9.81*Z, Z=463.3.. B:5000=1.3*9.81*Z, Z=392.0...

乾燥断熱減率と温位

乾燥断熱減率:

飽和していない空気塊が断熱的に上昇する場合、断熱減率(9.76≒10℃/km)に従って気温低下する。逆もまたしかり。

温位:

乾燥断熱的に空気塊を1000hPaまで変化させた時の温度。乾燥断熱的な運動では温位は保存される。

高度0m(1000hPa),温度30℃の空気塊A、高度10000m(250hPa),温度-50℃の空気塊B。

Bについて、-50 + 9.76(断熱減率)*10=47.6℃となり、土俵が同じなら、Bの方があったかい。

相変化と空気中の水蒸気

| 水蒸気

|

| ↑蒸発熱2.50*10^6J/kg(597.3cal/g)必要,↓凝結熱、同値 | ↑昇華熱2.84*10^6J/kg(677.0cal/g)必要, ↓昇華熱、同値

|

| 水

|

| ↑融解熱3.34*10^5J/kg(79.7cal/g)必要, ↓凝固熱、同値

|

| 氷

|

蒸発熱(凝結熱)+融解熱(凝固熱)=昇華熱

水蒸気が入っていれば、湿潤空気、飽和水蒸気圧は気温10℃上昇ごとに二倍になる。凝結しなければ、混合比は同じ。

過冷却水に対する飽和水蒸気圧よりも表面に対する飽和水蒸気圧が小さい。

- 相対湿度(湿度)=水蒸気圧(水蒸気量)/飽和水蒸気圧(飽和水蒸気量)

- 混合比:1kgの乾燥空気に対して何gの水蒸気量が混合していか。

- 露点温度:気圧一定で冷却したとき、水蒸気圧が飽和水蒸気圧になったところで凝結する、その温度。

- 湿球温度:乾球温度より低く、乾いているほど乾球温度との差が大きい

| 温度(℃) | 飽和水蒸気圧(hPa)

|

| 50 | 123.3

|

| 40 | 73.7

|

| 30 | 42.43

|

| 28 | 37.78

|

| 26 | 33.65

|

| 24 | 29.82

|

| 22 | 26.40

|

| 20 | 23.37

|

| 18 | 20.61

|

| 16 | 18.16

|

| 14 | 15.98

|

| 12 | 14.03

|

| 10 | 12.28

|

| 8 | 10.73

|

| 6 | 9.35

|

| 4 | 8.13

|

| 2 | 7.05

|

| 0 | 6.105

|

| -2 | 5.27

|

| -4 | 4.54

|

例題:山の最高点:高度1600m,855hPaで8℃、湿度100%,雲粒は存在せず。この空気塊が高度0,1013hPaまで降りた時の相対湿度を求めよ。

ただし、乾燥断熱減率10℃/km、混合比w=0.622*e/p, e:水蒸気分圧, p:大気圧

解答:1.6*10=16, 8+16=24℃, 飽和水蒸気圧:8℃→10.73, 24℃→29.82、

凝結がなく混合比一定なので、0.622*10.73/855=0.622*e/1013。

e=1013*10.73/855、相対湿度は、e/29.82 = 1013*10.73/(855*29.82) = 0.426...≒40%

大気の鉛直安定度

湿潤断熱減率:

空気塊に含まれる水蒸気をすべて凝結させた時の温度を乾燥断熱的に1000hPaまで変化させた時の温度。

水蒸気の凝結、昇華に伴い潜熱が放出されるため、乾燥断熱減率より小さくなる。

水蒸気の凝結量により潜熱が変化するため、空気塊の温度や周囲の気圧で変る。

一般に対流圏下層では水蒸気が多いので 4℃/km、中層では6~7℃/km程度、上層では水蒸気量が少ないので

乾燥断熱減率とほぼ同じ。

本試験では5℃/kmにしてくれている事が多い。

相当温位:

ある点Aの空気塊を乾燥断熱線に沿って上昇していくと、乾燥断熱線と等飽和混合比線との交点Bで飽和に達して

凝結が始まる。このB点を『持ち上げ凝結高度』という。

空気塊はB点から上は凝結を続け、湿潤断熱線に沿って上昇し、乾燥した空気塊になった点をCとする。

Cの乾燥した空気塊を乾燥断熱線に沿って1000hPaまで下降させたD点での温度が相当温位。

持ち上げ凝結高度に達した空気塊を、飽和を保ちながら湿潤断熱線に沿って1000hPaまで下降させた時の温度を湿球温位という。

乾燥大気の静的安定度:

乾燥大気の安定度は、ある空気塊の温度が同じ高さの周囲の温度よりも高いか低いかということ。

周囲より低ければ、安定(ほっといてもそれ以上登らない、負のフィードバック)、高ければ、不安定。

周囲の空気の気温減率が、乾燥断熱減率より小さければ安定、そうでなければ不安定。ちょっと、上昇下降させて考えればよい。

湿潤大気の静的安定度:

乾燥断熱減率、湿潤断熱減率、気温減率の大小によって異なり、3種類に分けられる。

- 絶対安定(湿潤断熱減率>気温減率)

空気塊が飽和していてもしていなくても、周囲の大気の気温よりも低くなるので、常に上昇が抑えられる。

- 絶対不安定(気温減率>乾燥断熱減率)

飽和していてもしていなくても、周囲の大気より気温が高くなるので、上昇し続ける。

- 条件付安定(乾燥断熱減率>気温減率>湿潤断熱減率)

飽和していない空気塊に対しては安定だが、飽和している空気塊に対しては不安定になる。

対流不安定:

有る厚さを持った気層A-Bを考える。気層の下部Aは不飽和だが湿度が高く、上部Bは乾燥状態。

今何らかの原因で気層A-BがA'-B'まで持ち上げられたとすると、乾燥した状部Bは乾燥断熱線に沿って温度が低下していき、

B'で持ち上げ凝結高度に達する。

一方湿度の高い上部Aは、まず乾燥断熱線に沿って上昇していき、やがて持ち上げ凝結高度に達し、

そこからは湿潤断熱線に沿って温度が低下してA'に達する

この例の場合持ち上げ後の気層A'-B'の気温減率が湿潤断熱減率より大きければ、その気層は不安定な状態になっているといえる。

このように気層下部の湿球温位が気層状部の湿球温位より高い場合、飽和していない時は絶対安定な気層であっても

気層全体が飽和するまで持ち上げられれば条件付き不安定になる。

これを対流不安定という。湿球温位(相当温位)が高度共に減少している気層は対流不安定。

地形(山)や前線面(寒冷前線)の影響で強制的に上昇させられた空気塊が積雲を生じるのは、対流不安定が原因。

大気の逆転層:

対流圏の温度分布は一般に高度が高くなるにつれて低下するが、特別な気象条件の時に高度に伴って気温が低下する気層が発生する。

これを逆転層と呼ぶ。

- 接地逆転層:

風の無い晴れた夜間における地表面からの放射冷却により、

地表面に近い気層ほど冷却した地面に熱を奪われ逆転層が発生する。逆転層内では気温も露点温度も上空ほど高くなっている。

- 沈降性逆転層:

上空の気層が下降流により下降してくると断熱圧縮で温度が上昇し、下層の温度よりも高くなる。

この結果上層と下層の間に気温の逆転が生じる。これが沈降性逆転層。逆転層内では露点温度が急激に下がっており、上層では

気温と露点温度の差が大きくなり、乾燥している。

- 前線性逆転層:

寒冷な気団の上に温暖な気団が有る時、その境界では上空ほど温度が高くなり、逆転層が形成される。

これが前線性逆転層。逆転層内では気温も露点温度も一様に上昇している。

降水過程

大気中に水蒸気が結構あっても、そう簡単に雨は降らない。

水滴の生成

表面張力が、水滴の表面積を大きくさせないように働くため、水蒸気分子は水滴の中になかなか入れない。

水滴の半径が小さいほど成長しにくい。蒸発は逆に簡単。

過飽和度=(水蒸気圧-飽和水蒸気圧)/飽和水蒸気圧

水蒸気だけでは、まず水滴は成長できない。

エーロゾルと凝結核:

実際の大気にはチリやほこりがある。

| グループ | エイトケン核 | 大核 | 巨大核

|

| 半径 | 0.005-0.2μm | 0.2-1μm | 1μm以上

|

エイトケン核が最も数が多いが、質量では大核が大部分。しかも、大核の半径は可視光線の波長領域と

ほぼ同じ(0.38-0.76μm)なので地表面に到達する日射量や空気の視程などにも大きく影響している。

エーロゾルの起源には以下の物が有る。

- 陸地の地表面から吹き上げられた土壌粒子

- 海水のしぶきが蒸発して出来た海塩粒子

- 火山の爆発噴火によって空気中に放出された火山灰

- 車・工場・焼却などの人間活動に伴い放出された汚染粒子

- 気体として発生したものがその後の化学反応や光化学反応によって微粒子になったもの

(硫酸アンモニウム粒子、硫酸粒子、硝酸ナトリウム粒子など)

エーロゾル粒子の数は、海洋上-10^9個/m3, 陸上-10^10個/m3, 市街地-10^11個/m3

吸湿性、水溶性エーロゾルは、吸湿性のよい半径0.3μmのエーロゾルは、表面が水を吸収して薄い水の被膜が

できると、約0.4%という少ない過飽和度でも平衡状態になれる。これ以上の過飽和度があれば、さらに水蒸気が

凝結し、またもとのエーロゾルがある程度の大きさを持っているので、

水滴はより大きくなる。このように吸湿性のエーロゾルは水蒸気が凝結する時の核の役割を果たす。

このエーロゾルを凝結核という。

たとえば海塩粒子であるNaClなどは、それが溶けた水に対する飽和水蒸気圧を純粋な水の場合よりも低くするという

役割を果たす。

エーロゾルのおかげで過飽和度が小さくても水滴、雲粒を作る事ができる。こうしたエーロゾルの事を

凝結核、雲核、雲粒核と呼ぶ。

通常の雨や雪はpH5,6程度の弱酸性だが、硫酸アンモニウム粒子、硫酸粒子その他の酸性を示すエーロゾルが

凝結核になると、pH2-4の強い酸性を示す雨や雪が降る。これを酸性雨という。

水滴の成長と雨粒の成長

凝結過程による水滴の成長:

水蒸気を含んだ空気塊が上昇すると、断熱膨張して気温が低下する。それにともない相対湿度は大きくなり、やがて

凝結高度に達するとついに飽和する。凝結核が存在すれば、水滴が生成される。

過飽和度が一定であれば、半径の小さい水滴ほど単位時間に半径が増加する割合は大きくなる。

はじめにうちは急速に成長するが、やがて遅くなる。雲粒は0.01-0.1mm, 雨粒は2mmくらいの半径。この差を埋めることが必要。

水滴の落下速度:

空気の粘性による抵抗力は F=6πηrV, η:空気の粘性係数

重力との釣り合いで mg=6πηrV, V=(2ρr^2g)/(9η) つまり、終端速度は半径の二乗に比例する。

併合過程による雨粒の成長(暖かい雨):

水滴だけでできている(氷ではない)雲が大きさの異なる水滴をたくさん含んでいるとき、

大きい水滴は小さい水滴よりも落下の終端速度がずっと大きいので、大きい水滴は小さい水滴に追いつく。

そして合体する。するとさらに終端速度が大きくなる。このようにして水滴は加速度的に成長する。

しかし、実際には雲の中の上昇気流に逆らって落ちるまで成長する。

こうして降る雨が『暖かい雨』である。凝結から降水まで一度も氷の結晶を生じない。

熱帯や夏の温帯に降る。雲頂の気温が0℃以上で雲頂高度もそれほど高くない。

氷晶の生成と成長

過冷却水滴は不純物がなければ-33~-40℃にならなければ氷晶にならない。しかし、

氷晶核があればもっと高い温度で氷晶が生じる。

-40℃以下の雲の中では雲粒はすべて氷晶から構成される。たとえば巻積雲、しかし

積乱雲のように下層から発生する雲の場合には、不純物が氷晶核になるので、もっと低い温度で氷晶が生成される。

- 昇華核:水蒸気が直接昇華し、氷晶の核となる微粒子

- 凍結核:過冷却水滴内に取り込まれ、水滴を凍結させる働きのある非吸湿性微粒子

- 凝結凍結核:凝結核と凍結核の両方の性質を併せ持つ微粒子で、先に水溶性物質が水蒸気から水滴を生成し、

次いで不溶性物質が凍結核として水滴を凍結させる

- 接触凍結核:水滴と衝突して水滴を凍結させる非吸湿性微粒子

氷晶核の数は、場所にもよるが、凝結核に比べてかなり少ない。

氷晶核として有効に働く温度の事を作用温度と言うが、これは氷晶核の種類によって異なる。

土の一種のカオリナイト:-9℃、黄砂:-12~-15℃、火山灰:-13℃

氷晶の成長:

(1)水蒸気の昇華凝結による成長:

空気中の水蒸気が氷晶に向かって拡散して氷晶に直接結合し昇華して成長する過程。

過冷却雲の中で水滴と氷晶が共存する場合、氷晶の方が早く成長する(氷面の方が水面よりも飽和水蒸気圧が小さい)。

(2)過冷却水滴の捕捉による成長:

昇華凝結過程によって大きく成長した氷晶派雪の結晶となり、雲の中の上昇、下降気流にもまれるうちに、

過冷却水滴と衝突してこれを凍結させ、さらに大きくなって結晶の形が分からなくなるくらい丸くなる。これが霰。

積乱雲の場合だと、強い上昇気流が有るため、さらに大きく成長する。直径5mm以上の大きさになって、これが雹。

(3)氷晶同士の衝突・結合による成長:

氷晶の落下速度は水滴同様その形や大きさで異なるため、氷晶同士が衝突し、結合して大きくなる。

冷たい雨:

上記の過程で成長した氷晶が温度の高い空気中を落下している間に融けて雨として地上に降ると『冷たい雨』。

融けずに地上まで達したものが、雹や霰。中緯度から高緯度にかけて降る。日本では、降る雨の80%が冷たい雨。

雪や霰が融ける早さは氷晶が周りの空気から熱伝導で受け取る熱と氷面から水が蒸発するときに奪われる

潜熱の大小関係によって決まる。したがって空気が乾燥している時には昇華蒸発が活発に行われ、気化熱による冷却が強くなるので

氷晶は溶けにくくなる。

| | 暖かい雨 | 冷たい雨

|

| 降水の過程 | 氷晶の状態が無い | 氷晶の状態を経て落下中に融ける

|

| 雲粒の生成 | 凝結核に水蒸気がつく | 過冷却水滴が氷晶核に付着するか、約-40℃以下で凍結

|

| 降水地域 | 低緯度から中緯度 | 中緯度から高緯度

|

対流雲と層状の雲

積雲系の対流雲:

対流不安定な成層のなかで強い上昇気流が起こると、鉛直方向に発達した積乱雲が生じる。

夏の強い日差しによる上昇気流、寒冷前線の接近で暖かい空気が押し上げられる、

上空に寒気が流入して下層の暖気が不安定になる、台風のような発達した低気圧の中心付近での激しい上昇気流など。

上層では0℃以下になっており、過冷却水と氷晶が共存、それ以上では氷晶だけ。

時間が経つと周囲の乾いた空気が流入し、雨滴や雲粒を蒸発させながら冷却、下降するので

上昇気流もなくなり雲粒も生成されなくなって衰退・消滅する。寿命は30min~1h。ただし、スーパーセル型になると、長く続く。

層状の雲:

温暖前線の前線面を空気塊が上昇する場合、前線の接近に連れて、上層雲→中層雲→下層雲の順で通過していき、

天気も緩やかに変化する。

まず、巻雲(氷晶雲)が上層に、次に薄いベール状の巻層雲(氷晶雲)が、次に厚さ2~3kmの高層雲が空全体を覆い、雲底が次第に

地表へ近づいてくると、冷たい雨が降り始める。これは、雨雲と呼ばれる乱層雲。

| | 対流雲 | 層状の雲

|

| 特徴 | 強い上昇気流により鉛直に発達する積雲系の雲 | 広範囲に水平に広がって層を成す雲

|

| 発生条件 | 夏の強い日射

寒冷前線の接近による暖気の上昇

上空の寒気流入による不安定

発達した低気圧の上昇気流 | 温帯低気圧に伴う温暖前線の前線面を空気塊が上昇する場合

|

| 雲の種類 | 積雲、積乱雲 | 上層雲:巻雲

中層雲:高層雲、高積雲、乱層雲

下層雲:層積雲、層雲

|

霧

直径数10μm以下の小さな水滴(or氷晶)が地表面付近の空気中に浮かんでいて、

地表面付近における水平方向の視程が1km未満となる現象(1km以上の場合は『もや』)。

湿った空気が冷やされて気温が露点温度まで下がるか、空気が飽和に達するまで水蒸気が補給されるか、

あるいはこの両者が同時に起こって発生する。

霧の中に多量のちりやほこりや煤煙が混じって視程が2km以下になったものをスモッグという。スモッグは

空気中に多量の石炭の燃えカスである粉塵が放出され、その微粒子が水蒸気の凝結核となった事により発生する。

霧の中に多量の煤煙と亜硫酸ガスが溶け込んでいるものであり、ちりやほこりや煤煙が地表近くに漂う条件

(上空に逆転層が有る場合)と霧の発生条件とが一緒になった時に発生する。

| 放射霧 | 移動性高気圧に覆われた風の無い晴天の夜間などには地表面(海面)からの

赤外放射による放射冷却で地表面付近の空気の温度が下がり、明け方に発生する霧。日の出後は

気温が上がり、霧粒は蒸発して消える。

|

| 移流霧 | 湿った暖かい空気が温度の低い地表面上に移動して冷やされて発生する霧。

北海道近海や東北日本の太平洋上や日本海上で暖かい南の海洋上にあった温暖な空気が北上し、

冷たい海洋上で冷やされて発生する海霧はその典型。

|

| 蒸気(蒸発)霧 | 移流霧とは反対に暖かい水面上に冷たい空気が流れ込んだ時に

暖かい水面から蒸発した水蒸気が冷たい空気中に入って冷えた為に発生する霧。川霧などが代表。

|

| 前線霧 | 温暖前線に伴って発生する。温暖前線の上側の暖かい空気中に出来た雨粒が

前線面の下にある冷たい空気中で蒸発し、それが再び凝結して発生する。

|

| 混合霧 | 温度の異なる二つの湿った空気が混合する時に発生する霧。

|

| 滑昇(上昇)霧 | 湿った空気が山の斜面や温暖前線を這い上がる時に断熱膨張によって

気温が下がり、そのために発生する霧。山霧はその典型。

|

大気における放射

地球が太陽から受けているエネルギは、全体の20億分の1。全世界で消費されるエネルギは地球が受ける太陽放射エネルギの15000分の1。

入射する太陽放射量

地表における放射強度:

地球大気の上端において太陽光線に垂直な単位面積が単位時間に受ける太陽放射エネルギ量を太陽定数といい、1.4kW/m2。

また、ある平面の単位面積に単位時間当たり入射する放射エネルギ量を放射強度I(W/m2)という。

一般に放射強度は途中の経路での散乱・吸収を無視すると、エネルギ源からの距離dの2乗に反比例する。

太陽高度と放射強度:

太陽高度が90°に近いほど太陽放射エネルギを受ける量は大きい。0°になれば、0。

太陽高度角をα、太陽光線に対して垂直な平面の面積So、それが受ける放射強度Io とすると、地表面に達する放射強度 I は、

Io*So = I*Se, I = Io*(So/Se) = Lo*sinα

- 緯度による太陽高度角の変化:

春分秋分のとき、sin(90-α)倍になるので、赤道に近い程受け取るエネルギが多い。

- 季節による太陽高度角の変化:

自転軸は23.5度傾いている。06/20:夏至の頃最大、12/22:冬至のころ最小、09/23,03/20:春分秋分で中くらい。

- 1日の時刻による太陽高度角の変化:

正午に高度角最大で受けるエネルギも最大だが、熱容量が有るので、気温最高は13:00~14:00位の時刻。

- 地球が受け取る太陽放射量:

地球が受け取る太陽放射のエネルギ量は、太陽高度角の要因によるもののほか、太陽と地球の距離による差がある。

地球の公転軌道は楕円なので、近日点と遠日点で受け取るエネルギは変化する。

黒体の放射特性

全ての波長の電磁波を完全に吸収する仮想的な物体。これは与えられた温度で理論上最大のエネルギを放射する物体でもある。

太陽や地球は黒体で近似できるらしい。

黒体の放射特性に関する法則:

黒体が放射する全エネルギは絶対温度の4乗に比例する。

- プランクの法則

I(ν,T)=(2hν^3/c^2)*(1/(e^(hν/(kT)) -1)), ν:周波数, T:温度, h:プランク定数, k:ボルツマン定数, c:光速

さまざまな温度における、波長と単位波長あたりの放射強度の関係を理論的に指数関数として表した法則。

- ステファン・ボルツマンの法則

I=σT^4 放射強度は絶対温度の4乗に比例。σ:ステファン・ボルツマン定数=5.67*10^-8[W/m^2*K4]

- ウィーンの変位則

λm=2897/T 単位波長あたりの放射強度が最大となる波長λm[μm]は、黒体の表面温度Tに反比例する。

ex. 太陽の表面温度=5780K, 2897/5780≒0.5μm, 地球の平衡温度=255K, 2897/255≒11μm。

- キルヒホッフの法則

αλ=ελ, 放射率と吸収率は等しい。

放射平衡温度と太陽放射・地球放射

アルベド(反射能):地球の大気上端に達した太陽放射量に対する、反射によって宇宙空間に戻される分の比。一般に0.3。

陸の方が海よりよく反射する。

S(1-A)=4I, S:太陽定数, A:アルベド, I:地球放射強度、I≒240[W/m^2](円の面積*4=球の表面積/4)

ステファン・ボルツマンの法則を用いて、

240=(5.67*10^-8)*T^4, T=255K

太陽放射は主に可視光(短波放射)波長:0.5μmピーク、地球放射は主に赤外線(長波放射)波長:11μmピーク。

地球大気による吸収

太陽放射の内訳:46.6%が可視光線(0.38-0.74μm)、46.6%が赤外線(>0.74μm)、7%が紫外線。

波長0.3μm以下の紫外線は対流圏界面(11km)に達する前にO2, O3にほぼ完全に吸収される。可視光線領域はほとんど吸収されない。

赤外領域は主に水蒸気に吸収される。

地球放射に対する大気の吸収は主に水蒸気とCO2。波長11μmを中心とした8~12μmの赤外領域は地球大気に

吸収されずに宇宙空間に出ていく。この領域を窓領域(大気の窓)という。

温室効果:

CO2とH2Oは、可視光は透して赤外線は吸収する。地球の放射平衡温度の実測値は、288Kで、前述の計算値の255Kよりもずいぶん高い。

これは温室効果のせい。他に、メタン,フロン,N2O,O3 等がある。成層圏では、このメカニズムは逆に温度を下げる。

大気による散乱

レイリー散乱:

入射してくる電磁波の波長がそれを散乱させる粒子の半径よりもずっと大きい(10倍以上くらい)のが、レイリー散乱。

空気分子や、エーロゾルよりずいぶん小さい粒子による散乱。

散乱した電磁場の強度はその波長の4乗に反比例する。空が青く見えるのや、日の出日没で空が赤く見えるのは、レイリー散乱。

ミー散乱:

波長と粒子の半径がほぼ同じくらいのがミー散乱。ミー散乱の強さは、波長によらずほぼ同じ。エーロゾルによる散乱。

中国の空が白く見えるのや、雲が白く見えるのはミー散乱。

地球大気の熱収支

地球全体でのエネルギ収支はつりあっているはず。

太陽放射の受け取り:

地球の半径:r, 断面積:πr^2, で受けた太陽放射が、球の表面積の半分:4πr^2 に行きわたる。4で割ればいいから、

太陽放射の平均値は≒342W/m^2、このうち77W/m^2(22%)が雲、エーロゾル、大気による反射と散乱で宇宙に戻される。

また地表面からの反射で30W/m^2(9%)が戻される。足したら31%となり、これがアルベド。

残り235W/m^2(69%)のうち、地表面が吸収するのは168W/m^2(49%)、雲を含んで大気に吸収されるのは67W/m^2(20%)になっている。

地球表面の熱収支:

地表面は地球放射として390W/m^2を放射しており、大気から324W/m^2を吸収している。一方水の蒸発による潜熱

の形で78W/m^2が地表面から大気に移動する。さらに、伝導(地表面→大気)で顕熱として24W/m^2移動する。

計算すると、-390+324-78-24=-168W/m^2 の熱が地表面から失われている。これが太陽放射を地表面が受け取る分とつりあっている。

大気圏の熱収支:

大気による太陽放射の吸収が67W/m^2、地表からの潜熱と顕熱が78+24W/m^2、地表面からの長波放射が350W/m^2、

合計して519W/m^2。一方大気圏から地表面へ -324W/m^2、宇宙空間へ(-165-30)W/m^2、合計して -519W/m^2。

つりあっている。

大気圏外でも 342-(107+235)=0 でつりあっている。

大気力学の基礎

ニュートンの力学とベクトル

- 慣性の法則

- 運動方程式:F=ma, F:力, m:質量, a:加速度

- 作用・反作用の法則

コリオリの力

北半球で進行方向右向き、南半球で左向きに、作用する。

F = m * 2 * V * ω

地球上では: C = 2 * m * V * Ω * sinφ

C:コリオリの力の大きさ, m:質量, V:速度(風速), Ω:自転速度(7.294*10^-5/s), φ:緯度

f=2Ωsinφ:コリオリ・パラメータを使って C=fmV, 単位質量あたりなら C=fV

地衡風・傾度風・旋衡風

気圧傾度力:

Pn=-1/ρ*⊿P/⊿n, ρ:密度, ⊿P:気圧差, ⊿n:距離

地衡風とその風速:

気圧傾度力とコリオリの力がつり合う。地衡風の速度:Vgとすると、

-m/ρ・⊿P/⊿n = 2mVgΩsinφ → Vg = -1/(2ρΩsinφ)・⊿P/⊿n

通常は、密度を考えなくてよい Vg=-g/f*⊿z/⊿n, ⊿z:等圧面高度差 を使う。

傾度風:

等圧線が曲線の時に、気圧傾度力、コリオリの力、遠心力の3力がつり合う。高気圧の時に強く吹く。

- 高圧部...(気圧傾度力) + (遠心力) = (コリオリの力)

- 低圧部...(気圧傾度力) = (遠心力) + (コリオリの力)

遠心力:rω^2 = V^2/r

- 高気圧では Pn = fV - V^2/r

- 低気圧では Pn = fV + V^2/r

Pn:気圧傾度力, V^2/r:遠心力, fV:単位質量にかかるコリオリの力

旋衡風:

遠心力と気圧傾度力のつり合い。半径が小さい時。竜巻とか。

Pn = V^2/r

地衡風と温度風の関係

中緯度地方においては、温度傾度が大きいので上空にいくほど地衡風の西風成分が増す。

層厚:

二つの等圧面の高度差、等圧面間の平均温度に比例。あったかいと厚い。つまり低緯度で大きく高緯度で小さい。

層厚の水平傾度と地衡風の強さ:

上空に行くほど、傾き(気圧傾度)は大きくなる→地衡風速も大きくなる。

温度風:

上空に行くほどベクトル差が大きくなる。差分ベクトルは等温線に沿って、北半球では高温側を右に、南半球では左に

見るようなベクトルとなる。この仮想的な差分ベクトルを温度風という。温度風は南北の温度傾度が大きい地域ほど

大きくなる。北緯30-60度付近。

地表付近の風

地上風:

摩擦力が働くため等圧線と平行にならない。摩擦力とコリオリの力のベクトルの合成が気圧傾度力

とつり合うように吹く。

F = Pn sinα, C = fV = Pn cosα

F:摩擦力, Pn:気圧傾度力, α:等圧面に対する角度, C:コリオリの力, f:コリオリパラメータ, V:風速

地衡風と比べて摩擦力の分弱くなる。αは、陸上では30-45度程度、海上では平坦な為15-30度程度。

大気境界層:

接地層の上にエクマン層。高度50-100mが境目。高度があがるにつれ、地衡風に近い風向風速になる。

いろいろな気象現象のスケール

| マクロスケール(2000km以上) | 地球規模(プラネタリー・スケール) | エンソ

|

| 総観規模(シノプティック・スケール,2000-数千km) | モンスーン

|

| メソスケール(2-2000km) | メソα | 台風

|

| メソβ | 海陸風,山谷風,メソ対流系(雷雨,集中豪雨,スコールライン)

|

| メソγ | 積乱雲

|

| ミクロスケール(-2km) | 竜巻,つむじ風,大気境界層内の乱れ

|

発散・収束と渦度

地表で上昇気流→収束、下降気流→発散

反時計回り(低気圧性の回転)→正の渦度、時計回り(高気圧性の回転)→負の渦度

気象現象の実際

大規模な大気の運動

梅雨前線、秋雨前線、温暖前線、寒冷前線、温帯低気圧、日本海側の大雪→大規模な大気の運動。

大気の大循環

太陽放射→緯度による差→温度差→有効位置エネルギや熱の輸送。

地球の年間熱収支:

低緯度(北緯38-南緯38度)で+、それより高緯度でー。熱エネルギーは様々な形で

運搬されるため地球全体で収支は0。

南北方向の循環(平均子午面循環):

ハドレー循環、フェレル循環、極循環

- ハドレー循環:

低緯度地域の循環。赤道付近で暖められた空気が上昇して上空で高緯度側に移動するが、

緯度20-30度で亜熱帯ジェット気流に遮られて下降する。地表付近では逆に北東の風(貿易風、偏東風)が吹く。

これは北半球の話で、南半球では南東の風になる。

- フェレル循環:

中緯度地域の循環。緯度20-30度(亜熱帯高圧帯)と緯度50-60度(寒帯低圧帯)。地表では西風。

一年を平均すると、温度の高い空気が下降し、温度の低い空気が上昇していることになるが、これは見掛け上のもの。

- 極循環:

極地方の弱い循環。緯度50-60度で上昇し、極地方で下降し、地表でまた緯度50-60度に戻る(極偏東風)。

| 熱帯収束帯 | 赤道付近 | 地表が太陽放射で加熱され上昇気流で低圧になり南北の亜熱帯低圧帯から貿易風がふきこんでくる。海洋上で顕著。

|

| 亜熱帯高圧帯 | 緯度20-30度 | ハドレー循環により下降気流が生じて出来る高圧帯。

|

| 寒帯低圧帯 | 緯度50-60度 | 極付近で低温空気が滞留する(極高圧帯から中緯度への流れ)のと亜熱帯高圧帯から

高緯度への流れが衝突してできる上昇気流。

|

東西方向の循環

東西方向に吹く風の原動力は、緯度の差による温まり方の違いが生み出す気圧傾度力。それとコリオリの力によって吹く地衡風。大体平均すると、

赤道側で気圧は高く、極側で気圧は低い。さらに、対流圏上空ほど西風成分が卓越する。それは赤道から極に向かう温度傾度による温度風

が生じるから。特に中緯度では、西風は強くかつ定常的に吹く。これを偏西風という。

北半球冬の等圧面上の投稿度線が歪むのは、山脈などの地形の力学的効果や、海と陸の分布による熱的効果のため。

偏西風が大きく蛇行し、かつ強く吹く。夏は、温度傾度が緩やかになるので、偏西風は穏やかになる。

モンスーン循環

大陸と海洋の比熱の差による季節風、つまり、海陸風の地球規模の奴。アジアにおける夏は、インド洋や西部太平洋から

相対的に暖かいチベット高原に向かって吹く(南西季節風)。海から吹いてくる風により大陸に

雨季(日本の梅雨にも影響)をもたらし、潜熱の放出に

より正のフィードバック。対流圏界面ではチベット高気圧が発達し、逆に海に向かって循環する。

冬は、シベリア高気圧から相対的に暖かい太平洋に向かって吹く(北西季節風)。日本海を通過する時に水分を補給し、

日本海側に雪を降らせる。

中緯度における大気の擾乱

偏西風は南北に蛇行しながら中緯度上空で地球を一周する。

それにより地上では前線が形成され温帯低気圧や移動性高気圧が生じる。

超長波と長波:

偏西風帯の大規模な波動。赤道から極への温度傾度により傾圧不安定が生じ

これを解消するために南北方向への循環が起こる。実際には、地球の自転軸の

傾きに起因する季節の変化や地表面の海陸分布による大気の流れへの影響

などにより、大気の大循環だけでは不安定は解消しきれない。

そのためさまざまな大気の擾乱が生じる。その中で最も大規模なものが、

超長波と長波。

| 超長波 | 水平波長7000-30000km程度、寿命は数10日、水平波長は地球の半径と同程度。

地衡風に近似する。中緯度の偏西風波動や成層圏の準二年周期振動が代表。

|

| 長波 | 水平波動3000-8000km程度、寿命は一週間程度。傾圧不安定波。超長波

程ではないが、地衡風に近似する。温帯低気圧や移動性高気圧を発生させる傾圧不安定波が長波の代表。

|

波数:地球一周の間の波の数。波数1-3(超長波)→プラネタリー波。

傾圧不安定波:

温度傾度を解消しようとして生じる波動。南北に熱を輸送する。

中緯度上空で4-6回蛇行する波長数千kmのスケールのものが最も発達しやすい。

傾圧不安定波は温度傾度だけで発生するが、プラネタリー波は、地形や海陸分布などの外部的要因がなければ発生しない。

ジェット気流と偏西風波動:

対流圏の大部分では、等高度線に沿って偏西風が波打って吹いている。その風速は

鉛直方向上層に行くほど強く、水平方向では亜熱帯から中緯度にかけて強くなる。

とくに幅が狭く風速の大きい流れをジェット気流という。緯度30度付近に沿って吹く

亜熱帯ジェット気流と、寒帯前線付近を吹く寒帯前線ジェット気流などがある。

北半球中緯度冬の等圧面上の等高度線は、日本列島と北米大陸東岸上空で大きく南側へ張り出している。

そのため偏西風も南北方向へ蛇行している。これを偏西風波動という。

偏西風波動はハドレー循環によって亜熱帯高圧帯まで運ばれてきた熱を高緯度地域に輸送する。

この熱輸送をロスビー循環という。

亜熱帯ジェット気流の方が寒帯前線ジェット気流よりも明瞭。

寒帯前線:寒帯気団と熱帯気団の境界に出来る前線。この前線上で温帯低気圧が発生する。

気圧の谷(トラフ)と尾根(リッジ):

地衡風+低気圧(反時計回りの渦)+高気圧(時計回りの渦)=偏西風波動。

高緯度から低緯度に波打っている所がトラフ、低緯度から高緯度に波打っているところがリッジ。

地上の低気圧が発達中の時、気圧の谷の軸は上空に向かって西に傾いている。そのため、

その前方(東)には暖かい南風(暖気移流)と、それにともなう上昇気流が、

後方には冷たい北風(寒気移流)と、それにともなう下降気流がある。

気圧の谷は地上の低気圧と、尾根は地上の高気圧と結びついている。

| 気圧の谷(トラフ) | 低気圧や低圧部から細長く伸びる気圧の低い地域。

気圧の谷がのびる方向に直行する断面をとると、気圧の谷の所が気圧の最小となる。また

上層の気圧の谷の東側では、地上低気圧の発生、発達が多く見られる。

|

| 気圧の尾根(リッジ) | 高気圧や高圧部から細長くのびる気圧の高い地域。

気圧の尾根がのびる方向に直行する断面をとると、気圧の尾根の所が気圧の最大となる。

また上層の気圧の尾根は、その東側の地上に移動性高気圧を伴う。

|

前線の形成と温帯低気圧

温帯低気圧→東西2500kmの傾圧不安定波。

温帯低気圧のエネルギー源:

水平温度傾度による有効位置エネルギー。寒気が下に、暖気が上に回り込み、運動エネルギーに変換→風。

実際には、ちとややこしい螺旋の動き(コリオリの力)。

北半球中緯度の場合、低緯度側の暖気を前方(東側)から取り入れて高緯度側に運び、

高緯度側の寒気を後方(西側)から取り入れて低緯度側へ運んでいる。このとき、低緯度側から取り入れた

暖気は渦を巻いて上昇し、高緯度側からの寒気は渦を巻いて下降する。

温帯低気圧のライフサイクル:

地上天気図と高層天気図を同時に観て立体的に把握し判断することが必要。発達衰退の進行につれて、

偏西風の蛇行がきつくなる。

- 第1期(発達初期):

500hPaの高層天気図における気圧の谷の西側では西から東への気流が収束し、北西側にある寒気が南下しようとする。

一方気圧の谷の南側にある暖気の北上に伴い、気圧の谷の下になる地上天気図では、低気圧性の

反時計回りの渦が生じやすくなる。

この渦は地上天気図では北西側からの寒気が暖気側へ張り出す事によって寒冷前線を形成し、

南東側からの暖気が寒気の上へ流れ込むことによって温暖前線を形成する。この渦により、地表付近の暖気と寒気は

反時計周りの上昇気流が生じると、温帯低気圧を発生させる。

- 第2期(発達中):

上層の気圧の谷で生じた渦によって寒気が南下し、偏西風の波動は大きく低緯度側へ蛇行して渦が強まる。

これにともない地上天気図の温帯低気圧の中心に対して、寒冷前線では寒気が暖気の下に潜り込んで

南から南東方向に移り、温暖前線では暖気が寒気の上を滑昇し北上する。

反時計回りの渦である低気圧の上昇気流が強まり、寒冷前線と温暖前線が長く伸びて温帯低気圧としての勢力は

大きく発達する。また、地上天気図の温帯低気圧の中心は上層の気圧の谷の東側にある。つまり、

地上と上層の低気圧の中心を結んだ軸は、高度と共に西に傾いている。

- 第3期(発達期から衰退期へ):

上層の気圧の谷に寄る偏西風の波動は発達期よりもさらに南へ蛇行し、寒気の渦は極側の寒気から分離して

上層気流も弱まる。

一方地上天気図では移動の早い寒冷前線が温暖前線に追いついて閉塞前線を形成する。

温帯低気圧から閉塞前線が長くなるとともに前線による反時計回りの渦が弱まり、温帯低気圧の勢力は

次第に衰弱して消滅してしまう。またこの頃には、気圧の谷の軸はほとんど垂直になる。

閉塞前線において、

- 寒冷前線北側の大気が温暖前線北側の大気より冷たい場合→寒冷前線に似る

- 寒冷前線北側の大気が温暖前線北側の大気より暖かい場合→温暖前線に似る

前線の形成過程:

前線とは、異なる性質の二つの気団(水平スケール数千kmの高気圧としての発現地の性質を保持した空気塊)の

地表における境界線のこと。また、その上空には気団の境界面があり、これが前線面。

前線面は、温度や密度が隣接する両方の気団へと徐々に変化している転移層。

時と場所によっては、大気の流れの中に転移層の幅を時間と共に小さく(水平温度傾度を大きく)

しようとする働きをもつものがある。このように、前線の形成、強化させる過程を前線形成過程(前線強化過程)

という。

大部分の温帯低気圧は偏西風の波動が傾圧不安定によって発達したものだが、この流れの中に前線形成過程を

生じる気象要素が含まれている。本来の傾圧大気中の緩やかな水平温度傾度が徐々に強化されることで、

1-2程度の比較的短い期間に 10-100km程度の範囲で帯状に強い温度傾度が形成される事がある。

これが温帯低気圧にともなって形成される温暖前線や寒冷前線ということになる。

なお、反対に前線における温度傾度を弱めようとする過程もある。これは前線消滅過程(前線衰弱過程)という。

前線の形成過程も消滅過程も大気の流れと温度分布との相互関係によって決まる。

移動性高気圧

温帯低気圧の前後を低気圧と共に移動していく高気圧の事を言う。

同じく傾圧不安定波で、直径数千kmの規模。偏西風帯の波長が5000km程度の波動に反応し、3-5日くらいの

間隔で周期的に通過する。

温帯低気圧とは逆に、前方で寒気に寄る下降気流を伴う。そのため日中は爽やかな天気だが、夜間は放射冷却により冷える。

後方は次の温帯低気圧の前方にあたるため、上空には南西から暖湿な空気が入り入り始めるので、上層雲や中層雲が

広がって来て天気は下り坂になる。このとき前方で生じる寒気は暖かい空気の下に潜り込みながら、

低緯度側へ吹きだしている。このように温帯低気圧と同じく、移動性高気圧も中緯度における

南北方向の温度傾度を弱め、熱輸送を担っている。

移動性高気圧に対して、地形や海陸分布の要因による、シベリア高気圧や太平洋高気圧などは、停滞性高気圧という。

大気中の熱輸送と水蒸気の循環

大気中の熱輸送最大は、北半球では緯度50度付近。主に傾圧不安定波が極向きに輸送。

緯度30度までは、南北の循環(平均子午線面循環→ハドレー循環)の方が大きな役割を果たすが、それより高緯度では、擾乱すなわち

傾圧不安定波などの方が役割が多い。

水蒸気の循環:

水蒸気の不足は大気の循環によって補われる。

亜熱帯高圧帯のある場所では水の蒸発量が多い。陸地なら砂漠が多い。

赤道付近→熱帯収束帯では降水量が蒸発量を大幅に上回る。逆に緯度20-30度→亜熱帯高圧帯では蒸発量の方が多い。

エントロピ増大の法則により、亜熱帯高圧帯から熱帯収束帯に吹く貿易風(ハドレー循環)が、水蒸気も輸送してくれる。

中緯度地域で降水量が蒸発量を上回っているのは温帯低気圧や前線による降水のため。

北半球の場合、北緯40度以北では降水量が

蒸発量を上回っているので、大気中の水蒸気は不足していく。不足した水蒸気は、そのすぐ南の、蒸発量が

降水量を上回る(大気中の水蒸気が過剰)地域から大気の循環に伴って水蒸気が補われている、というように

考える。同様に、赤道地域の水蒸気の不足は、やはり北緯20度くらいまでの亜熱帯高圧帯から吹いてくる

風に伴って補われている、と考える。

中小規模の大気の運動

台風、梅雨前線に伴う集中豪雨、冬の日本海の筋状の雲、時として気象災害をもたらす中小規模の大気の運動。

中小規模の大気運動の特徴

対流圏の厚さ≒10km、中小規模の大気の運動では鉛直方向の運動が無視できない。

水平スケール≒2000km以下。

区分:

オーランスキー1975、メソαβγ。

| メソα | 200-2000km | 数日 | 台風、前線、梅雨前線上の低気圧、ポーラーロー

|

| メソβ | 20-200km | 数時間~半日 | 海陸風、クラウドクラスター、スコールライン、ジェット気流

|

| メソγ | 2-20km | 数時間 | 積乱雲、ガストフロント、筋状の雲、オープン・セル、クローズド・セル

|

| ミクロα | 200m-2km | 一時間前後 | 竜巻、積雲、山岳波

|

| ミクロβ | 20m-200m | 数10分 | つむじ風、乱気流

|

| ミクロγ | 2m-20m | 数分 | ごく小さなつむじ風

|

中小規模の大気の運動は、より大きな規模の大気の運動に含まれて出現する。内部構造やライフサイクルも

大きな規模の大気の運動に大きく影響される。またメソβやγの運動がまとまってメソαの運動になるなど、

d中小規模の大気の相互間で影響し合ったりする。したがって、中小規模の大気の運動を考える場合は、個別の

メカニズムだけを考えるだけでなく、さまざまなスケールの運動相互の繋がりも常に頭に入れておかなければならない。

メソスケールの運動エネルギー源→傾圧不安定と静力学不安定:

大気の有効位置エネルギ→水平温度傾度と鉛直温度傾度。メソスケールの場合は、水平スケールに比べて鉛直方向の

運動が無視できないため、この2種類。鉛直温度傾度に起因する有効位置エネルギは静力学不安定→対流。

自由擾乱と強制擾乱:

大気内部の力学的不安定による要因と、大気外部からの力学的・熱的強制力による要因。

大気内部の要因→主に大気の力学的不安定によるもの(傾圧不安定、静力学不安定、水の相変化など)→自由擾乱。

大気外部の要因→大気の運動を外から引き起こす力(地形分布:力学的強制力、海陸分布:熱的強制力)→強制擾乱。代表:山岳波

対流

熱伝導が、閾値(臨界値)を超えると対流が始まる。

ベナール型対流:

蜂の巣状構造の二種類。

- 中心部で下降流、周辺部で上昇流→オープン・セル(開細胞、周辺部に雲)、寒冷な季節風が海上を吹走するとき

対流不安定が起こり、対流雲が発生するが、気温と海面水温の差が比較的大きい場合に出来る。

- 中心部で上昇流、周辺部で下降流→クローズド・セル(閉細胞、中心部に雲)、気温と海水面の差が小さい時に出来る。

ロール状対流:

静力学的に不安定波成層をした一定の鉛直シヤーをもつ流れは上空で垂直方向より水平方向の流れが強くなる。

そこに発現する対流はセル状ではなく流れに対して平行なロール状になる。ベナール型対流の中でも

対流がロール状(螺旋)になるものを特にロール状対流という。

冬の西高東低の気圧配置の時に日本海に発生する筋状の雲、シベリア大陸からの冷たい空気が暖かい

日本海の海水面によって下から暖められてできたロール状対流。

積雲対流:

ベナール型対流は乾燥した空気でも起こりうるが、湿潤な空気では水蒸気の凝結と降水が起こるため、

一般には対流は積雲対流と言う形をとる。

地表近くの湿った空気塊を上空に持ち上げると、その温度は初めのうちは乾燥断熱減率に従って下がる。

温度が下がると共に空気塊の湿度が高くなり、やがて飽和する。水蒸気は雲粒になり、凝結熱を放出

するようになる(持ち上げ凝結高度)。

これ以降は湿潤断熱減率にしたがって上昇し、空気塊の気温は下がり、周囲の大気の気温減率は通常

湿潤断熱減率より大きいので、空気塊の温度は次第に周囲の大気の温度に追いつき、

やがて周囲の大気と等しくなる(自由対流高度)。自由対流高度を超えると、空気塊の温度は周囲の大気よりも高くなり、

浮力の為に上昇し続け、安定は成層に達してしばらく上昇した所で止まる。

一方上昇気流を補う形で下降する空気塊の大部分は、上層では水蒸気をわずかしか含んでおらず、成層は安定なので

下降気流は広範囲にわたり弱いものになる。ただし、積雲の直下では雨粒が蒸発するため空気塊が冷やされて重くなり、

強い下降気流が作られる事がある。これが積雲対流の原理。

積乱雲(降水セル)

CAPE:Convective Available Potential Energy 対流有効位置エネルギ。積雲対流が発達するためのエネルギ量。

湿潤断熱減率と気温分布に囲まれた部分の面積に比例する。この面積が大きいほど空気塊は大きな上昇速度を持ち、

対流が発達して大気の成層が不安定である。

降水セル:

雷雲は多くの場合いくつかの積乱雲の塊。それを構成する個々の積乱雲を降水セル(or対流セル)という。

降水セルは、積雲対流によって発生・発達するが、対流圏界面に達すると水平に広がる。降水セル

の中を上昇する空気塊に含まれる水蒸気や雲粒は気温の低い上空に運ばれたのち、雪や霰や雹に成長して

落下を始める。

雲や霰は落下しながら融けて雨粒になり、蒸発・融解による冷却などによって下降気流を作りだす。

下降気流は上昇気流の源となる暖かく湿った空気の流入を絶ってしまうので、降水セルは急激に衰弱して一生を終える。

一般に降水セルの寿命は数10分~一時間で、水平スケールは10km程度。

ガストフロント:

雷雲から吹きだす冷たい湿った空気が暖かい湿った空気の下に潜り込み暖気を上昇させる。

降水セルは、その成熟期において生成された氷粒子が0℃の層を通過すると、融解して周りの空気から

潜熱を吸収し空気を冷やすため、下降気流が強まる。また、雨粒も雲底下の飽和していない空気中に

入ると蒸発するものがあり、そのときに周囲の空気から潜熱を吸収して空気を冷やすため、下降気流は

ますます強まる。

こうして出来た冷たい空気は雲底下に溜まり、冷気プールあるいは冷気ドームを形成する。

この部分の空気は低温のために周囲よりも気圧が高く、局地的な高気圧となる。この高気圧を

雷雨性高気圧あるいはメソ高気圧という。

雷雨性高気圧から地表に沿って放射状に吹きだす冷気の先端が周囲の暖かい空気と衝突した時にできる

境界線をガストフロント(突風前線)という。ガストフロントでは、雷雲から吹き出す冷たい湿った空気が

暖かい湿った空気の下に潜り込み、暖気を上昇させる。またガストフロントは、ミニ寒冷前線の様に

進行し、その通過時に地表では突風が吹いて気温が急降下する。ガストフロント通過の少し前からは気圧が上昇する。

積乱雲や積雲などの対流性の雲からときに雷雨を伴いながら吹く強い下降気流のことを

ダウンバーストといい、地面に衝突したあと週にに水平に発散する。ダウンバーストは離着陸中の航空機にとって危険。

農作物に被害をもたらすこともある。水平に発散する領域の広さは1km未満のものから、数10kmに及ぶ。強風域の直径が

約4km以上のものをマクロバースト、約4km以下のものをマイクロバーストという。

降水セルの世代交代:

世代交代する降水セルは普通の降水セルより寿命が長い。

個々の降水セルの寿命は一般に数10分~1時間だが、鉛直シヤーが強い時には降水系全体の寿命は長くなる。

一般風が西風で風速は地表面でゼロで高度と共に増加しているとする。普通降水セルは対流圏の中層の風、あるいは

雲がある層全体の平均的な風で流される。したがって、流されている降水セルに相対的な(つまり移動中の降水セルから

見た)一般風は上層では左から右へ吹いているが、下層では反対に右から左へ降水セルに吹きこむように吹いている。

この下層の一般風は降水セルから吹き出している冷気と衝突し、ガストフロントのところで上昇気流となる。

この上昇気流が十分強く、下層の空気が十分湿っていれば、上昇気流は凝結高度に達して雲が生じる。

大気が対流不安定の時、ガストフロントで強制的に発生した上昇気流が強いと下層空気が自由対流高度まで上昇するので、

その高度で新しく降水セルを生じる事になる。もとの降水セルを親雲とすると、親雲から子雲が生まれた事になる。

こうして子雲ができると、水蒸気をたくさん含んだ下層の一般風の空気は子雲に吸収され、親雲の方には行かないので、

親雲は次第に衰退し、子雲の方が成長する事になる。この事を降水セルの世代交代、あるいは自己増殖

という。

多重降水セルの移動:

子セルは、下層の一般風に逆らう方向に出来る。降水セル全体は中層の一般風に流される。降水セル全体は、その合成

の方向に進む。

世代交代する積乱雲は、複数が集まって積乱雲群を組織する。これを多重セル型積乱雲群という。

多重セル型積乱雲群は周辺を吹く一般風が比較的大きい鉛直シヤーを持っている時に形成・維持される。

また、積乱雲が世代交代するために積乱雲群の移動は個々の積乱雲の移動とは異なる。

個々の積乱雲は対流圏中層の一般風に沿って移動する。しかし、積乱雲群の中では世代交代の最、新しい

積乱雲は水蒸気をたくさん吹くんている下層の一般風が流入してくる方向(風上)に発生するため、

積乱雲群の移動方向は、個々の積乱雲群の移動方向より下層の一般風のの風上側にずれる。

中層の一般風に流され、下層の一般風に逆らって(風のエネルギを原動力に)進む。

メソ対流系

複数の降水セルが同時に存在して、メソ対流系を構成することが多い。水平スケール10km~数10kmの団塊状メソ対流系と、

活発な降水セルが線状に並んでいる線状メソ対流系とがある。

団塊状のメソ対流系:

主に三種類に分類される。

- 気団性雷雨:

複数の降水セルが雑然と集合している。内部にはそれぞれの降水セルの発達段階が異なるため、

成長期、成熟期、衰退期の降水セルが気団性雷雨の中で存在している。特定の地域が単一の気団に覆われ、

一般風の鉛直シヤーが弱い状況の時に発生しやすい。

- マルチセル型ストーム:

複数の降水セルが発生順に並ぶため、規則的に組織がされているもの。後ろの方では

古い降水セルがどんどん消滅するが、進行方向に対して前の方に新しい降水セルが次々と作られ、

系統的な世代交代を繰り返すため、ストーム全体として長時間維持される。それぞれの降水セルの中の

風も相互に関連し合っている。一般風の鉛直シヤーが強い時に発生しやすい(風向きがそろうから?)。

- スーパーセル型ストーム:

ストーム全体が回転している。回転方向はほとんど反時計回り(コリオリ?)。

それぞれの降水セルに上昇・下降気流が有るのではなく、ストーム全体で単一の上昇・下降気流を持っている。

そのため寿命が数時間におよぶ。孤立した降水セルは1時間以内の寿命。

水平スケールが数10kmの巨大な雲の塊。一般風の鉛直シヤーも大気の不安定度も強い状況で発達する。

雹や竜巻、ダウンバーストなどの現象をしばしばともなう。

線状のメソ対流系:

スコールラインと降水バンド。

線状のメソ対流系の中でその線に対して直角方向に比較的早く移動する物をスコールラインという。

移動しているスコールラインの先端には強い対流性の降雨領域が有る。その構造はマルチセル型ストーム

に似ており、ガストフロントの部分に新しい降水セルが発生して、それがガストフロントに対して

相対的に後方へ移動する間に成長・成熟してやがて衰退する。対流性の降雨領域の後方では、

層状の雲が長さ数10~100km以上にまで延びており、小雨がしとしと降る。

スコールラインに対して、線に対して直角方向に比較的遅く移動するものを降水バンドという。

前線に関連する現象で、集中豪雨をもたらし、大きな被害を与える要因になる。ただし、スコールラインと

降水バンドを分ける明確な基準は無い。

メソ対流複合体

多くの積乱雲が接近して存在する場合、気象衛星の雲画像ではその上部のかなとこ雲が連結して大きな雲の

塊に見える事がある。この雲の上面の空間スケールや時間スケールが一定の条件を満たしたものを

メソ対流複合体(MCC)という。その発生数や地域分布が降水をもたらす対流活動の一つの指標となる。

寿命は6時間以上のものもある。

クラウドクラスター:

いろいろな形態のメソ対流系から成り立つ。

個々の積乱雲は時間・空間的にばらばらに分布している事もあるが、数個以上の積乱雲が群れをなして

組織化されている事の方が多い。これを気象衛星の雲画像で見ると、隣接する積乱雲上部が連結する

などして、一つの大きな雲の塊に見える。これをクラウドクラスター(積乱雲群)という。

クラウドクラスターの水平スケールは通常数10km~数100km。内部を気象レーダーで見て見ると、いろいろな形態の

メソ対流系から成り立っている。

台風の構造と発達

温帯低気圧のエネルギ源→水平温度傾度(有効位置エネルギ)、台風のエネルギ源→潜熱(凝結熱)。

台風の発生過程:

海面水温26.5℃以上、積雲対流にともなって放出される潜熱をエネルギとして発達する巨大な渦。

北太平洋の北緯10度付近で北東貿易風と南半球から赤道を越えて来た南東貿易風が収束し、

水蒸気を多量に含んだ空気が上昇する。こうして熱帯収束帯に積乱雲ができ、組織化されて

クラウドクラスターが形成される。これにコリオリの力が働いて渦運動が生じる。

地表付近の空気は、渦の中心に向かって吹きこみ、中心付近で収束して強い上昇気流となる。

上昇気流中で雲が出来る際に放出される潜熱の影響で、中心付近は周辺部に比べて高温となり、

空気の密度が減少して地上に低気圧が形成される。中心気圧が下がると、

中心に向かって収束する風が強まり、対流活動が一層強化される(正のフィードバック)。

このサイクルを繰り返して台風は発達する。

赤道付近では海面水温が高いが、南北緯度5度くらいまではコリオリの力が弱いので台風は滅多に発生しない。

台風は、地表で周囲との気圧差最大。上空に行くほど気圧差は小さくなり、やがて逆転し、上層では周囲より

気圧が高くなり、風は吹き出し、その向きは当然逆回り(時計回り)になる。

アイウォールとスパイラルバンド:

成熟期の台風は温帯低気圧と違って前線を伴わない。雲や風速、降雨の分布は中心に対して軸対象。

等圧線の形もほぼ円形。低気圧性の回転は地上から上空に真っ直ぐに立っている。

台風の中心部には雲のほとんどない部分がある。これが台風の眼、その周囲には密集した積乱雲群からなる

目の壁雲(アイウォール)がある。この部分は高さ12km以上、ときには16kmにも達し、大雨を降らせる部分。

気圧傾度が大きく、極めて強い風が反時計回り(北半球)に吹いている。

アイウォールの外側にはスパイラルバンドがあるのが普通で、一般的にはアイウォールよりも

背が低い積乱雲からなっていて、北半球では反時計回りに回転している。スパイラルバンドの

風上の端では新しい積乱雲が次々と発生し、台風周辺の風で流されて、風下の端で消滅する。

そのためスパイラルバンドの速度は、台風周辺の風速よりもかなり遅くなる。

局地風

メソスケールの範囲に限定された局地的に吹く風。海陸風、山谷風が代表。メソスケールの強制擾乱の代表例。

そのメカニズム:

地形に起因する力学的作用や熱的効果によって吹く。

海陸風:

昼間の海風と夜間の陸風は、海と陸の比熱の差によって生じる。海風の方が強い。海風は数10km程内陸に吹きこむが、陸風は10km程度。

- 陸地は海水よりも比熱が小さい。

- 陸地は海面よりも蒸発量が少なく、吸収した熱を蒸発時の潜熱として奪われにくい。

- 波や風によって海水がかき混ぜられるため、熱が海中に逃げてしまう海面とは違い、

陸地では吸収した熱が比較的地表面近くにとどまっている。

日中は比熱の小さい陸面の温度が高くなり、昼間は陸地の気圧の下がり方が大きく、それを

補うため、海から陸へ空気が移動する。これが海風。日の出から数時間後に陸面の温度が

海面の温度よりも高くなると吹き始める。

夜は放射冷却により陸面温度は海面温度より低くなり、日没から数時間後に海に向かって

陸風が吹く。

海風、陸風両方とも、上空には、逆向きの風が吹き、循環する。

山谷風:

日中は、日射により山の斜面が温められ、谷から山に風が吹く。夜間は放射冷却により山の斜面が冷えて

逆に吹く。

成層圏と中間圏の大規模運動

成層圏と中間圏の温度と風

成層圏と中間圏の鉛直温度分布と風:

成層圏は20kmまではほぼ一定で、それ以上は上層ほど高温(紫外線が吸収される)。

成層圏と中間圏の鉛直温度分布と風:

オゾンによる太陽放射の紫外線吸収に伴う加熱と、大気の赤外線放射による冷却で成層圏、中間圏の鉛直温度分布が決まる。

地表付近の影響はほぼ無いので、北半球、南半球の差は無く、夏冬で対象になるので、夏半球、冬半球という言い方をする。

夏半球の方が冬半球より高温になっている高度50km付近が成層圏界面。

逆に、冬半球の方が夏半球より高温になっている高度80km付近が中間圏界面。

- 高度10-20km:

赤道付近上空の10-20kmは対流圏におけるハドレー循環の

上昇流域の上部にあたるので、対流圏の気温減率が影響してもっとも気温が低くなる。

一方、中・高緯度では対流圏界面が最も低く、高度10-20kmでは既に成層圏になるので、高度が上がっても気温が下がらない。

このため、この高度では赤道付近上空の方が気温が低い。

- 高度20-60km:

夏半球から冬半球にかけて温度が低くなっており、夏極が最高温度、冬極が最低温度で、その差は50Kくらい。

これは夏極に近いほど、入射している太陽からの放射エネルギが大きく、オゾンによる紫外線吸収による

加熱が大きくなるため。風は夏半球で東風、冬半球で西風。

- 高度70-100km:

逆に、夏半球が低温、冬半球が高温。温度分布は 20-60kmの層と反対になる。高度約90kmまでは夏半球で東風、冬半球で西風が

卓越しているが、それ以上では夏半球で西風、冬半球で東風が卓越する。

成層圏と中間圏における大循環:

成層圏下層では低緯度から高緯度の循環(ブリューワー・ドブソン循環)がある。成層圏中・上層から中間圏にかけて

夏半球から冬半球への大規模な循環が有る。この循環は低緯度上空の成層圏下層で生成されたオゾンを高緯度上空に

輸送する役目を果たす。成層圏+中間圏=中層大気。

成層圏の突然昇温

冬から春先にかけて極域で突然気温が上昇する(20-40℃)。

高緯度の成層圏の気温は冬半球の時には低く、夏半球の時には高くなる。これは規則的。

しかし、冬の北半球では、春先にかけて、その規則的な変化に対して、10日位で変化する

短い変動が重なり、気温が突然大きく上昇する。これが成層圏の突然昇温。

冬の北半球の高緯度の成層圏では通常、極を取り巻いて流れる西風が渦を形成している。

しかし、冬から春先にかけて、対流圏内の超長波(プラネタリー波)の活動を受けて

崩壊する事がある。その際、極側に下降流が発生し、断熱昇温が起こるため、大きな

昇温が生じる。

突然昇温が1か月ほど続くと対流圏の天気にも影響を及ぼす事がある。たとえば北米の低気圧は

通常より北で発生する傾向が有ったりする。

準二年周期振動

赤道上空の成層圏下層では東風と西風が交代する準二年周期振動(約26か月周期)という現象が観測される。

赤道付近上空の成層圏下層では、東風から西風へほぼ一年ごとに変動している。この周期は年によって少し

異なるが、平均約26か月となる。変動は成層圏上層で始まり、下層へ移動する。一つの風系が約18kmまで下がった頃には

既に次の風系(逆方向)が成層圏上層で始まっている。東風の最大時における風速は30m/s、西風は20m/s。

振幅最大になるのは、高度25kmくらい。

気候の変動

気候とは「長期間にわたる気象要素の平均値」、統計的な性質を論じることができる範囲の長期間にわたる天気。

異常気象→過去30年間の気候に対して著しい偏りを示した天候。

太陽活動と地球軌道要素

太陽の活動:

太陽の黒点の温度は周囲の表面温度(6000K)より低い(約1500~2000K低い)。

黒点数は平均すると約11年の周期太陽の磁場はこの周期ごとに逆転するので、

磁場の周期は約22年。黒点数が多いと、太陽面から放射される電磁場、太陽風の量が増大する。

黒点数(太陽活動)と気候の相関は、現在まだ明確ではない。

地球軌道要素の変化:

地球の公転軌道(離心率、近日点の位置)や自転軸の傾きによって、地球が受け取る太陽放射エネルギ量が変り、気候の変化を引き起こす。

これらの地球の軌道要素の周期は数万年。

- 離心率:

10-40万年周期で地球の公転軌道は円形(離心率=0)から楕円形(離心率=0.068)で変化する。現在は0.0167。

- 近日点の移動(歳差):

1.9-2.3万年周期で各季節の地球-太陽間の距離が変化する。

- 地軸の傾斜:

4.1万年周期で地軸の傾斜角は22.1-24.5度の間を変化する。現在は23.5度。

火山噴火とエーロゾル

大規模な火山噴火が気候変動に及びス影響は、太陽活動の影響に比べるとずっと明確。

火山噴火は多量の火山ガスを放出し、それが成層圏下層にまで達し、エーロゾルを生成し、

太陽放射を反射、吸収、散乱する。これで、歴史上多くの飢饉が起こった。

火山性エーロゾルと気候の変動:

太陽光の散乱による日傘効果が温室効果よりきつく、寒冷になる。

火山ガス→二酸化硫黄、硫化水素、塩酸、二酸化炭素、硫黄化合物が成層圏の大気中で反応して

硫酸塩エーロゾルになる。

大規模な爆発噴火によって対流圏界面や成層圏下層部に達した火山灰や火山ガスから作られる

火山性エーロゾルは、温度を下げる遮蔽効果(日傘効果)と、温室効果がある。

火山性エーロゾルが対流圏上層や成層圏下層部に達し長期間大気圏に滞留すると、太陽光線は散乱(ミー散乱)

されるため、地表面に達する散乱日射量は増加するが、直達日射量は減少する。

このため、地表面が受け取るエネルギ量は減少する。

一方火山性エーロゾルは地表面からの赤外放射を吸収する働きもある。しかし、火山性エーロゾルは

太陽放射エネルギを遮蔽する効果の方が大きいのでトータルすると、気候の寒冷化をもたらす。

大規模な火山噴火により成層圏内に分散したエーロゾルで大きなものは短期間に地表へ降下するが、

数μmだと半年くらい、1μm以下だと数年成層圏内に滞留し、地球全体を覆う。

このため、地表に達する太陽放射エネルギのうち、直達日射量は20-30%減少する事がある。

おそらくこれが原因で、場合によっては一年、時として数年寒冷な気候が続く。

エルニーニョ現象・テレコネクション

エルニーニョ現象とウォーカー循環:

太平洋赤道域の年平均海面水温は、西半分で28℃を超える暖水、東半分では低く、22℃以下のところも。

これはペルー沖で深いところから冷たい海水が湧昇してくるため(ハドレー循環の偏東風(貿易風)の影響)。毎年12月頃になると、深海からの湧昇が

衰えて同時に北から暖流が流れ込んでくるので、沿岸近くの海面水温が高くなる。12-1月のピーク時には

最大2-5℃上昇する。3月頃には元に戻る。

数年に一度くらいの間隔で、これが崩れ、3月になっても暖水が消滅せずに水温が高いままの状態が続く。これがエルニーニョ。

逆に貿易風が強まると、下から冷たい海水がさらに湧昇して、中部から東部太平洋の低緯度の海面水温が下降し、

ペルー沖の水温が異常に低くなる。これがラニーニャ現象。

海面水温が相対的に高い西部太平洋で上昇気流が、低い東部太平洋で下降気流が起こり、対流圏上層では西風、

下層では東風が吹く。この赤道上の東西循環を「ウォーカー循環」という。エルニーニョが発生すると、

西部太平洋の暖水域は東へ広がり、中部太平洋域では海面水温が上昇して低圧部となり、上昇気流が起こる。

東側に逆向きの循環が起こる。つまり、ウォーカー循環が逆向きの二つの循環に分断される。

貿易風は、全体として弱まる。

エルニーニョ現象が起こると、日本では暖冬、長梅雨、冷夏になりやすい(全体的に風が弱いから停滞性の気象?)。

テレコネクション:

ある場所で起こった変化が遠隔地に伝達される現象。

地球が自転しているおかげで、結構中高緯度地域に赤道付近の影響が及んでくれる。地球上で

何千km以上も離れた地点の気象や海洋現象の変化が互いに関連していること。

エルニーニョ、ラニーニャの場合、具体的には、熱帯地域の循環の変化が対流圏上層を中心に大きな波動を起こす事が原因。

その波動によって、エネルギが伝播するため、温帯地域にも異常気象をもたらす。

エルニーニョ現象が起こると、日本では暖冬、長梅雨、冷夏が、

東南アジア、オーストラリア、インド、西アフリカ、南アフリカでは干ばつが、

南米大陸西岸では大雨が起きやすくなる。

ラニーニャ現象が起こると、東南アジアでは多雨、日本では猛暑になりやすくなる。

ただし、これらの異常気象が発生したからと言って、地球大気の温度や水蒸気の総量に目立った変化はない。

熱収支や水蒸気収支の地域配分が数カ月単位でずれることによって発生したと考える事もできる。

人間活動と地球温暖化

近年の地球温暖化は、温室効果気体の増加のためらしい。

地球温暖化と温室効果気体:

温室効果気体は、地球放射を吸収し、ふたたび地表面に対して放射を行う。

地球の気温に変化をもたらす人為的な要因は、エーロゾル、人工熱(ヒートアイランド)、土地利用(森林減少、焼畑)等が有るが、

温室効果気体の増加が最も注目されている。

H2O, Co2, CH4, N2O, O3, フロンなどがある。水蒸気以外は、増加傾向にある。

二酸化炭素:

季節によって増えたり減ったりするが(夏は減って冬は増える→植物の活動)、季節の変動を平均すると、じわじわ増えている。

水蒸気とならんで影響が大きい。過去一億年間現象を続けて来た。19世紀に入って増加に転じ、しかもこの100年で

過去数100万年間の減少分を補う増加量を示す。さらに年を追うごとに増加率が上昇している。

化石燃料の大量消費による排出量増加が原因。また、砂漠化や森林の減少、海洋汚染などによる植物の炭酸同化作用が弱く

なっていることも原因らしい。

人間の活動がほとんどない南極でも増加している。増加率も他の地域と同じ。ちゃんと循環しているね。

水蒸気:

水蒸気は赤外線をよく吸収する。しかし、その増減が自然的要因のため、人間の活動によらない。

いろいろややこしいが、地球温暖化の原因として議論できるわけではない。

地表面の変化:

半乾燥地域における過剰牧畜は砂漠化を招き、アルベドを変化させる。

砂漠化と森林減少が注目されている。特に森林減少は、CO2を吸収する機能も失われるため、二重に効いてくる。超やばい。

雪氷面の増減もアルベドを変化させる。温暖化が生じると、雪氷面が減少するのでアルベドが減少し、

そのため地球表面はいっそう多くの太陽放射エネルギを吸収する事になり、正のフィードバックで超ヤバい、既に北極の

氷融けている。逆に寒冷化すると、アイス・アルベド・フィードバックで、全球凍結の危機。

人間活動と大気汚染

光化学スモッグ、オゾン層破壊、酸性雨、人間活動によって合成されたもともと自然界には存在しなかった気体が

多くの大気汚染を引き起こしている。

- 光化学スモッグ:

工場や自動車から排出された窒素酸化物(NOx)などが太陽からの紫外線に反応して化学変化を起こし、

有害な光化学オキシダントが作られる事によって発生する。夏の日中(日差しが強く風が弱い)に発生しやすく、

屋外にいる人の目や喉などに刺激を与え、涙が止まらなかったり、息苦しいといった症状をもたらす。

- オゾン層の破壊:

フロンがオゾン層を破壊する。壊れないで成層圏に達し、紫外線で分解され、塩素がオゾンを連鎖的に分解する。

有害な紫外線が降り注ぐ。皮膚癌、致死性突然変異の可能性。

- 酸性雨:

化石燃料の燃焼に伴う硫黄酸化物や窒素酸化物などが雲粒や雨粒に溶け込み、強い酸性(pH5.6以下)となって

降る雨。湖沼、湿原、森林、田畑の土壌を酸性化させる。湖沼水の酸性化が進行すると、魚類や微生物が住めなくなり、

土壌の酸性化は樹木の枯死、農作物の不作をもたらす。

光化学オキシダント:

光化学反応によって大機中に生成される酸化性のガス状物質。窒素酸化物(NO,NO2)や硫黄酸化物など。

酸性雨は大理石の建造物を溶かす。コンクリートも溶かす。金属は腐食する。

気象業務関連法

気象業務法

気象業務法の概要

気象業務法は昭和27年(1952年)に制定された。気象業務全般にわたる基本的な制度を定めたもの。

気象庁の行う気象業務のすべてと気象庁以外のものが行う気象に関する業務を規定している。

気象予報士制度は天気予報の一部自由化を目的に導入されたもの。その基盤となる。

気象業務法は、我が国の気象業務に関して「だれが、何についての業務を行ってよいか(行わなければならないか)」を

規定し、気象業務に携わる者の義務を定めるとともに、違反した者に対する罰則規定を定めている。

気象業務法とは:

その目的は、災害の予防・交通の安全確保・産業の興隆に寄与すること。

気象業務法の第一条では、気象業務法の目的→「気象業務の健全な発達」を図り、

「公共の福祉の増進に寄与する」と規定。気象業務は公共性の高い業務。

公共の福祉→災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆。国民生活の安全や社会のニーズに役立つ。

気象情報は人々の日々の生活に大きな影響を与える。気象庁はもちろん、

気象庁以外に気象業務を行うすべてのもの(政府機関、地方公共団体、会社、団体、個人)に対しても、

一定の技術上の基準に従って気象業務を行う事定めている。

気象業務に関する国際協力を行う事もこの法律の目的。気象業務が対象としている自然現象は

地球的規模の現象なので、国際的に行通の観測基準を設定したり、データを交換したり、

技術者の交流や共同研究などが行われている。一例として、気象観測衛星ひまわりを東アジア、オセアニア諸国

も利用しているということがあげられる。

気象業務とは:

対象は「気象」、「地象」、「水象」。「気象」とは、大気(電離層を除く)中の諸現象。

- 気象: 大気(電離層を除く)中の諸現象。

- 地象: 地震や火山現象および気象に密接に関係する地面および地中の諸現象。

- 地動: 地滑りや山崩れなどのこと。

- 水象: 陸水(池や河川など)および海洋の諸現象。

「気象」という単語は「地象」「水象」とセットになっている。しかし、「気象業務」という

場合には、気象・地象・水象がすべて含まれる。気象業務法では気象業務について

次のように定義している。

- 気象、地象、地動、水象における「観測」と観測の成果の収集と発表

- 気象、地象、水象の「予報」や「警報」(ただし地象のうちの「地震」と「火山現象」は除く)

- 気象、地象、水象の情報の収集や発表

- これら事象についての統計の作成や調査、その成果の発表

地震と火山現象の予報や警報を行わないのは、まだその技術水準にない、という理由。

気象庁の業務

気象庁にしか認められていない気象業務が有る。

観測および予報・注意報・警報:

「観測」とは「自然科学的方法による現象の観察及び測定」をいう。

気象業務の大きな流れは「観測」し、「予報」して、必要が有れば「警報」を出して

災害への注意を促すこと。

- 観測: 自然科学的な方法による現象の観察及び測定

- 予報: 観測の成果に基づく現象の予想の発表

- 警報: 重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報

- 注意報: 予想される気象現象によって、

警報を発表するほどではないが災害が起こるおそれがあるときに、その旨を

注意するように行う予報

テレビ番組なので気象庁の予報を天気図などと共に解説する事も予報業務には当たらない。

注意報は予報の範疇に属す。

| 予報 | 予報 | 天気予報 | 当日から3日以内における風、天気、気温等の予報

|

| 週間天気予報 | 当日から7日間の天気、気温等の予報

|

| 季節予報 | 当日から1か月間、当日から3か月間、暖候期、寒候期、

梅雨期等の天気、気温、降水量、日照時間等の総括的な予報

|

| 波浪予報 | 当日から3日以内における波浪、うねり等の予報

|

| 注意報 | 気象注意報 | 風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によって

災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

|

| 地面現象注意報 | 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等によって

災害が起こるおそれが有る場合にその旨を注意して行う予報

|

| 津波注意報 | 津波の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報

|

| 高潮注意報 | 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報

|

| 波浪注意報 | 風浪、うねり等によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

|

| 浸水注意報 | 浸水によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

|

| 洪水注意報 | 洪水によって災害が起こるおそれが有る場合に、その旨を注意して行う予報

|

| 警報 | 警報 | 気象警報 | 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報

|

| 地面現象警報 | 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する警報

|

| 津波警報 | 津波に関する警報

|

| 高潮警報 | 台風等による海面の異常上昇に関する警報

|

| 波浪警報 | 風浪、うねり等に関する警報

|

| 浸水警報 | 浸水に関する警報

|

| 洪水警報 | 洪水に関する警報

|

気象庁が行う気象業務:

気象・津波・高潮・波浪・洪水の警報は気象庁しか出せない。

- 気象注意報は、風雪注意報、強風注意報、大雨注意報および大雪注意報ならびに雷、霜等の現象名を冠した注意報とする。

- 気象警報は、暴風警報、暴風雪警報、大雨警報および大雪警報の4種とする。

津波・高潮・波浪・洪水を除く水象についての予報や警報には、浸水注意報・警報、海上注意報・警報、海流予報、

海氷予報などがある。

予報や警報は、大きく分けて2種類。

- 気象庁が行わなければならない: 気象・地象(地震・火山現象は除く)・津波・高潮・波浪・洪水の予報や警報

- 気象庁が行うことができる: 津波・高潮・波浪・洪水を除く水象についての予報や警報

気象・津波・高潮・波浪・洪水の警報については、災害発生等の緊急時に異なる内容の警報が2つ以上のところから

出されると大きな混乱が生じ得るので、「気象庁以外の者は、気象、津波、高潮、波浪および洪水

の警報をしてはならない」とされている。

気象庁は、予報や警報を行った場合には自ら周知するほか、報道機関の協力を得て、これを

公衆に周知させるように努めなければならない。特に警報の場合は、NTT東日本、NTT西日本、警察庁、NHKなどを通して

確実に周知されるような特別な伝達体制が設けられている。

注意報については、気象業務法では特別な伝達体制は設けられていない。しかし、災害対策基本法に

もとづいて作成されている地域防災計画において伝達体制を定めて災害対策の活用が図られている。

| 気象庁→ | NTT | 気象・高潮・波浪・津波・洪水・水防活動用気象・水防活動用高潮・水防活動用洪水、の各警報

| 市町村長→ | 公衆、所在の官公署

|

| 警察庁 | 津波警報

|

| 都道府県 | 気象・高潮・波浪・洪水・水防活動用気象・水防活動用高潮・水防活動用洪水、の各警報

|

| 海上保安庁 | 気象・高潮・波浪・津波・海上の各警報 | 航海中・入港中の船舶

|

| 国土交通省 | 飛行場・空域・航空路の各警報 | 航行中の航空機

|

| NHK | 気象・高潮・波浪・津波・洪水の各警報 | (放送)

|

| 国土交通省 | 水防活動用気象・水防活動用高潮・水防活動用洪水の各警報 |

|

予報業務の許可(気象庁以外の者が行う気象業務)

業務→『反復・継続して行う』こと。平成5年度気象業務法一部改正→対象地域を特定した局地的な天気予報を

民間気象事業者が可能に。

予報業務の許可:

予報業務を行おうとする場合には、気象庁長官の許可が必要。

気象業務法第17条「気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務を

行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない」申請書に予報業務の目的と範囲を

記載する必要がある。気象庁長官がその目的と範囲を審査して許可を出す。目的→特定向けや一般向けなど予報業務の提供の目的。

範囲→予報の種類(気象、地象、津波、高潮、波浪、洪水)、期間、対象となる地域

許可条件:

- 予報業務を的確に行うために必要な施設や要員を確保しているかどうか。

- 許可を受けようとする予報業務の目的や範囲について気象庁が出す警報を迅速に受ける事が出来る施設や要員があるかどうか。

- 気象予報を行う事業所ごとに気象予報士を置いているかどうか。

予報業務を行う者の義務:

気象庁の警報を受けたら、利用者に迅速に伝えるように努めること。

予報業務:「観測→データの集計→現象の予想→予想の発表」。現象の予想については、気象予報士に行わせる必要あり(業務に

支障のない範囲で気象予報士以外の補助者を用いることは差し支えない)。

気象観測は一定の技術上の基準に従って行い、気象庁長官の行う検定に合格した気象測器を使用する必要あり。

気象庁が出した警報が、許可されている予報業務の目的や範囲にかかわる警報である場合、利用者に迅速に

伝達するように努めなければならない。

自分自身、家庭、所属する会社・団体のために天気の予測を行う事は、予報業務ではない。

予報業務の目的・範囲変更、休止・廃止:

目的・範囲の変更は、気象庁長官の認可が必要。

予報業務を始めようと新たに気象庁長官に届け出て認められるのが「許可」。その許可を既に受けて業務を

行っている者が予報業務の目的・範囲の変更を届け出て認められるのが「認可」。認可も上の3個の許可要件に従って決定される。

予報業務を休止・廃止した場合には、その日から30日以内に気象庁長官に届け出なければならない。

予報業務許可の取り消し:

気象業務法に違反すると予報業務の許可を取り消される事がある。

気象業務法の規定に違反した場合、気象庁長官は期間を定めて業務を停止させたり、許可を取り消したりできる。

たとえば、予報業務の許可・認可を受ける際の条件に違反したり、気象業務法に定められている罰則規定にある

行為を行ったりした場合には、許可や認可が取り消される場合がある。

また、許可・認可を受けて予報業務を行っている者が法人(会社・団体)の場合には、その法人に属している役員が

気象業務法に違反すると、法人の許可・認可が取り消される。

気象予報士

気象予報士となるには、気象予報士試験に合格して気象予報士となる資格を得て、登録申請書を提出し、

気象庁長官の登録を受ける必要がある。一定の業務経歴や資格を有する場合、試験の一部が免除される事がある。

- 気象予報士になろうとする者は、まず気象庁長官の行う気象予報士試験に合格しなければならない。

なお、気象予報士の試験を受けるには、年齢・学歴などの制限は一切設けられていない。

- 試験に合格すると、気象予報士となる資格を有する事になる。なお、不正な手段を用いて試験を受けたりあるいは

受けようとした者は合格を取り消される。

- 気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。

その際には、気象予報士試験合格証明書を添付した登録申請書と、住所・氏名・生年月日が証明できる

書類を提出する必要がある。

- 書類が提出されると、気象庁長官はその者を気象予報士名簿に登録しなければならない。登録にあたって新たに

研修を受けたりすることはない。

登録の欠格事由は、

- 気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わるか、その執行を受けることが無くなった日から

2年経っていない者

- 過去に不正な手段を用いて気象予報士の登録を受けた為、その登録を抹消され、処分を受けてから2年経っていない者

気象予報士の設置:

許可を得た民間気象事業者が実際に予報業務を行う場合には、「当該予報業務を行う事業所ごとに

気象予報士を置かなければならない」という規定がある。さらに、「当該気象業務のうち現象の予想については気象

予報士に行わせなければならない」。従来、気象予報士が一般向けに行う予報は特定の範囲を対象とする局地的な予報に

限られていたが、2000(H.12)の気象業務法の改正によって局地予報の限定が解除となり、都道府県以上の

広範囲に及ぶような一般向けの天気予報が可能となった。

気象予報士の登録事項変更と登録抹消:

登録名簿に登録した事項に変更が生じた場合(氏名や住所の変更など)、気象予報士は登録変更の内容をすみやかに気象庁長官に

届け出なければならない。

登録の抹消は、

- 自分から「気象予報士登録抹消申請書」を気象庁長官に提出する。

- 気象業務法の条項に挙げられている以下のような事項に該当した場合。

- 気象予報士が死亡したとき(相続人が気象庁長官に届け出る)

- 気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられた時(本人が届け出る)

- 偽りその他不正な手段により気象予報士の登録を受けていた事がわかったとき

- 不正な手段によって気象予報士の試験を受けた為試験の合格が取り消された時

気象業務法における義務と罰則規定

義務事項:

気象庁以外の者が気象観測を行うに当たっての義務事項がある。気象測器→温度計・気圧計・湿度系・風速計・日射計・雨量計・雪量計。

- 気象庁以外の政府機関または地方公共団体が気象観測を行う場合は、国土交通省令(気象業務法施行規則)で

定める技術上の基準に従って行わなければならない。

- 政府機関および地方公共団体以外の者がその成果の発表や災害防止などに利用する場合にも技術上の基準に従って

行わなければならない。

- 政府機関、地方公共団体およびそれ以外の者が観測施設を設置したときは、気象庁長官に届け出なければならない。

- 政府機関、地方公共団体およびそれ以外の者が観測する気象測器は、検定に合格したものでなければならない。

政府機関や地方公共団体であっても、研究や教育のために行う気象観測である場合は、技術上の基準に

従わなくてもよいことになっている。たとえば、学校での百葉箱とか。

罰則規定:

気象業務法に定められている罰則規定に触れると、罰金刑などが科されることに加えて、予報業務の許可が取り消されたり、

気象予報士登録を抹消されることになる。

| 罰則例1 | アメダスの観測機器を壊した

|

| 気象業務法第37条「気象庁が屋外に設置する気象危機または気象警報等の標識を壊したり移したりして、

これらの効用を害する行為をしてはならない」に違反(3年以下の懲役または100万円以下の罰金またはその併科)

|

| 罰則例2 | 気象庁長官の許可を受けずに、フェリー会社に対して波浪の予報業務を行った

|

| 気象業務法第17条「気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の

予報の業務を行おうとする場合は、気象庁間の許可を受けなければならない」に違反(50万円以下の罰金)

|

| 罰則例3 | 予報業務の許可を得た者が、警報基準に従って大雨警報を出した

|

| 気象業務法第23条「気象庁以外の者は、気象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報を

してはならない」に違反(50万円以下の罰金)

|

| 罰則例4 | 認可を受けないで予報業務の目的・範囲の変更を行った

|

| 気象業務法第19条「気象庁長官の許可を受けて予報業務を行う者が、予報業務の目的または範囲を

変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない」に違反(50万円以下の罰金)

|

| 罰則例5 | 予報業務のうち現象の予想を気象予報士の資格の無い者に行わせた

|

| 気象業務法第19条の3「当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に

行わせなければならない」に違反(50万円以下の罰金)

|

| 罰則例6 | 気象庁長官の命を受けて私人の所有地で観測を行おうとした職員の立ち入りを拒んだ

|

| 気象業務法第38条「気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の

観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体、又は私人が所有し、

占有し、又は占有する土地又は水面に立ち入らせる事ができる」に違反(30万円以下の罰金)

|

災害対策基本法・水防法・消防法

- 災害対策基本法→集中豪雨、台風などさまざまな自然災害

- 水防法→洪水や高潮

- 消防法→火災対策

災害対策基本法

昭和36年(1961)制定。基本的な災害対策を決めた法律。防災情報における国、気象庁、都道府県、市町村などの

役割や伝達システムについての基本的な枠組みも定められている。

国と地方公共団体の役割:

市町村長は、人命保護のための立ち退きの勧告・指示・命令ができるほか、災害が既に発生、もしくは

発生しようとしている場合、警戒区域を設け、立ち入りの制限・禁止・退去を命ずることができる。

国・都道府県・市町村は、防災計画や災害時の緊急措置の計画を作成・実施、関係各機関の連絡調整のための常設機関の設置。

- 国→中央防災会議(内閣総理大臣が会長)、地方防災会議に対する勧告・指示。

- 都道府県→都道府県防災会議(都道府県知事が会長)

- 市町村→市町村防災会議(市町村長が会長)

災害の発生時、現地に最も近い市町村長が第1次的な責任者として災害応急措置活動を実施する必要がある。

市町村長には「災害対策本部」の設置、人命保護のための立ち退きの勧告・指示・命令、消防機関などに対する

出動命令などの権限が与えられている。また、市町村長は普段から消防機関や水防団などの組織の整備に努めることと

されている。

都道府県が果たすべき役割は、

- 都道府県内の市町村・公共機関の防災事務の実施を助け、総合調整を図る

- 災害発生時に「災害対策本部」を設置する

- 気象庁から警報事項の通達(気象警報・高潮警報・波浪警報・洪水警報・

水防活動用気象警報・水防活動用高潮警報・水防活動用洪水警報。

ただし、津波警報は含まれない)を受けた時には、各市町村に必要な通知を行う

行政機関の役割:

指定行政機関→国の行政機関、指定地方行政機関→指定行政機関の地方支部局と、国の地方行政機関。

内閣総理大臣が指定する。たとえば、気象庁や国土交通省は指定行政機関。管区気象台(札幌、仙台、東京、大阪、福岡)・沖縄気象台、

地方運輸局は視程地方行政機関。

管区気象台は地方気象台を指導監督するほか、所在している地域の地方気象台の役割も果たす。

指定行政機関や指定地方行政機関は、防災に関する国の責務が十分果たされるよう相互に協力するとともに、

地域防災計画の作成・実施が円滑に行われるよう、都道府県・市町村に対して勧告や指導などを行うこととされている。

なお、指定行政機関の中には、気象庁から該当する警報事項の通知を受けた場合、下図のように、気象業務法第15条で

定められている対象に対して必要な通知を行う期間がある。

気象庁から指定行政機関への伝達体制:

| | | 警報 | | 指定行政機関 | | 伝達先

|

| 気象庁 | → | 津波警報 | → | 警察庁 | → | 市町村長

|

| → | 気象・高潮・波浪・津波・海上の各警報 | → | 海上保安庁 | → | 航海中・入港中の船舶

|

| → | 飛行場警報・空域警報・航空路警報 | → | 国土交通省 | → | 航行中の航空機

|

「飛行場警報」とは公共の用に供する飛行場及びその付近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪に関する

警報のこと。「空域警報」は、国土交通省令で定める空域を、「航空路警報」は国土交通大臣が指定した

航空路を対象とする気象に関する警報の事。

公共機関の役割:

「指定公共機関(内閣総理大臣が指定)」や「指定地方公共機関(都道府県知事が指定)」は、電気、ガス、輸送、

通信などの事業を行う法人。特に、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会(NHK)は指定公共団体として法律の条文に

明記されている。他に、日本道路公団、新東京国際空港公団、JR各社、NTT、東京電力、日本通運、東京瓦斯など、60法人。

指定公共機関や指定地方公共機関は、自らの防災業務計画を作成し、それを実施する(防災訓練など)とともに、

国・都道府県・市町村の防災計画の作成・実施が円滑に行えるように、都道府県・市町村に対して協力しなければならない。

また、その業務の公共性や公益性から、業務を通じて防災に寄与しなければならない。

特に、NTT と NHK は、気象庁から警報事項を受けた場合には、

| NTT | 以下の警報事項を受けたら直ちに市町村長に通知するよう努めなければならない

|

| 気象警報・高潮警報・波浪警報・津波警報・洪水警報・水防活動用気象警報・水防活動用高潮警報・水防活動用洪水警報

|

| NHK | 以下の警報事項を受けたら直ちにその旨を放送しなければならない

|

| 気象警報・高潮警報・波浪警報・津波警報・洪水警報

|

上記は気象業務法第15条で、災害対策基本法の規定ではない。

その他の者の役割:

災害対策基本法第7条では「地方公共団体の住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自主的な防災活動への

参加等防災に寄与するよう努めなければならない」と、一般人に自分のための防災対策を行うよう求めている。

第54条では、災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は誰であっても、市町村長や警察官や

海上保安官へ通報しなければならない。その通報を受けた警察官や海上保安官は、その旨を

市町村長に伝えなければならない。さらに、市町村長は気象庁や関係機関へ伝達しなければならない。

水防法

洪水や高潮などの水災(浸水や土砂崩れなど)を警戒・防御するとともに、こうした水災によってもたらされる被害

(家屋や農地の被害)を軽減し、公共の安全を守る事を目的として、昭和24年(1949)に制定。

洪水予報:

気象庁長官は、気象などの状況によって洪水または高潮のおそれがあると認められるときに

洪水予報を発表する。国土交通大臣、関係都道府県知事に通知、報道機関の協力により一般にも周知(気象業務法)。

具体的には、大雨注意報、大雨警報、高潮注意報、高潮警報、洪水注意報、洪水警報として行われる。

ただし、洪水のおそれのある河川が2以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川(指定河川)で、洪水により

国民経済上重大な損害を生ずる恐れのある場合は、気象庁長官と国土交通大臣が共同してその

状況を関係都道府県知事に通知し、報道機関の協力により一般にも周知させることになっている。また、

洪水予報は洪水により災害が起こるおそれのあることについての注意を促したり警報を発する役割のもので、

水防活動を指示するものではない。

指定河川は、現在、阿武隈川、利根川、信濃川、木曽川、吉野川など全国で193河川。

水防警報:

水防警報は、洪水や高潮により災害の出るおそれがあるときに、河川・湖沼・海岸について水防を行う

必要がある事を知らせるもの。国土交通大臣か都道府県知事によって出される。その際、洪水警報のほか、

水位の状況なども判断して出される。

国土交通大臣は、洪水又は高潮が発生した時に、国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定している河川・湖沼・海岸

について水防警報をださなければならない。また、都道府県知事は国土交通大臣が指定したもの以外で、

都道府県知事が指定している河川・湖沼・海岸について水防警報をを出さなければならない。

なお、都道府県知事は、国土交通大臣から水防警報の通知を受けた場合、また自ら水防警報を出した場合には、

水防管理者などに通知しなければならない。

- 洪水予報の対象→2以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川

- 水防警報の対象→洪水または高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川・湖沼・海岸

消防法

火災の予防・警戒・火災の鎮圧および、火災や地震などの災害によって引き起こされる被害を軽減し、国民の

生命・身体・財産の保護、国民生活の安全や安定を守ることを目的に昭和23年(1948)に制定。

火災警報:

火災警報は、火災の予防上危険である場合に、市町村長が出す。乾燥注意報や強風注意報などの気象注意報が防災気象情報として

使われる。

気象の状況が、火災の予防上危険であると認められる場合、気象庁長官、各気象台長、測候所長は、その状況を

関係都道府県知事に通報する。これを受けて都道府県知事は市町村長に通報し、市町村長はこの通報に基づいて、

あるいは自ら気象の状況が火災予防上危険であると認める場合には、火災警報を行う事ができる。

この火災警報が発せられた時は、当該地域内での火の使用が制限される。

警報の発表機関と伝達先のまとめ(→発表、---周知)

| 警報 | 警報の発表機関 | 法定伝達期間 | | 伝達先

|

気象警報

高潮警報

波浪警報 | 気象庁→ | 海上保安庁--- | | 航海中・入港中の船舶

|

| 都道府県--- | 市町村長--- | 公衆

|

| NTT--- | 所在の官公署

|

| NHK--- | | (放送)

|

| 津波警報 | 気象庁→ | 海上保安庁--- | | 航海中・入港中の船舶

|

| 警察庁--- | 市町村長--- | 公衆

|

| NTT--- | 所在の官公署

|

| NHK--- | | (放送)

|

| 洪水警報 | 気象庁→ | 都道府県--- | 市町村長--- | 公衆

|

| NTT--- | 所在の官公署

|

| NHK--- | | (放送)

|

飛行場警報

航空路警報

空域警報 | 気象庁→ | 国土交通省--- | | 航行中の航空機

|

| 海上警報 | 気象庁→ | 海上保安庁--- | | 航海中・入港中の船舶

|

水防活動用気象警報

水防活動用高潮警報

水防活動用洪水警報 | 気象庁→

| 都道府県--- | 市町村長--- | 公衆

|

| NTT--- | 所在の官公署

|

| 国土交通省 | |

|

| 指定河川に対する水防活動用洪水警報 | 気象庁と

国土交通大臣→

| 都道府県--- | 市町村長--- | 公衆

|

| NTT--- | 所在の官公署

|

| 指定河川に対する水防警報 | (水防活動用洪水警報)

(河川の水位の状況)

| 国土交通大臣→ | 都道府県知事--- | 水防管理者

|

| 水防関係者

|

| 指定河川以外の河川に対する水防警報 | (水防活動用洪水警報)

(河川の水位の状況)

| 都道府県知事→ | | 水防管理者

|

| 水防関係者

|

| 火災警報 | 気象庁(気象情報の通報) | 都道府県知事(通知) | 市町村長→ | 住民など

|

専門知識

気象観測の実際

地上気象観測

気象観測の概要

国連の下部組織である世界気象機関(WMO)が中心となって観測方法を国際的に統一している。

- 通報観測

- 毎日定時に行う定時通報観測

- 台風の接近時等に行う臨時通報観測

- 毎正時に自動的に行われる自動通報観測

の3種類がある。

- 気候観測

長期にわたる大気の変動を観察・把握するために、観測結果を統計処理し、気候資料として

さまざまな分野で利用される。

| 0-30km | 高層気象観測、オゾン観測 | 気温、風向風速、気圧、湿度、オゾン鉛直分布、オゾン全量など

|

| 0-15km | 気象衛星観測(静止気象衛星36000km上空) | 雲の分布、海面・雲頂温度、風向風速など気象資料の収集

|

| 0-10km | 気象レーダー観測 | 降水現象

|

| 0-5km | ウィンドプロファイラ観測 | 風向風速

|

| 地上・海面上 | 地上気象観測 | 気温、風向風速、気圧、湿度、降水量、天気など

|

| 地域気象観測 | 降水量、気温、風向風速、日照、積雪深

|

| 温室効果気体等の観測(大気バックグラウンド汚染観測) | 二酸化炭素など大気微量成分、大気混濁度、降水成分など

|

| 海面下・海底 | 海洋気象ブイロボット | 気温、水温(0~-100m)、風向風速、気圧、波浪

|

| 海洋気象観測船 | 気温・水温(0-海底)、気圧、風向風速、波浪、天気、海流、塩分など、レーダー・高速気象観測

|

気象測器による地上気象観測

地上気象観測は観測点における地表付近の気象要素を対象とするもので、気象観測の中で

最も基本となる。気圧計や温度計などの気象測器を用いるものと、観測員の目で観測する目視による

ものとがあり、国際的な取り決めに基づいて行われる。

気象測器を用いて観測する項目には、気圧、気温、風向・風速、降水量、湿度、日照時間、日射量などがある。

測器によるこれらの自動観測は連続的に記録され、毎正時の値が気象庁本庁に通報される。

気圧:

高度がばらばらな現地気圧は平均海面(0m、日本の場合は東京湾の平均海面)の気圧に換算する。

地上天気図で使用されている気圧は、海面気圧。

日本では海抜800m以上の高さにある観測地点で測定した気圧は、海面気圧を求めない。

現地気圧から海面気圧への換算は、静力学平衡の式と大気の状態方程式で産出する。

気圧計の種類は

| 電気式気圧計(静電容量型) | 真空部の上下の電極間の静電容量が気圧の変化によって変わり、その変化を

電気信号によって取り出して気圧を測定する。

|

| ファルタン型水銀気圧計 | 大気の圧力とつり合った水銀柱の高さを測定して気圧を求める。電気式や円筒振動式を補正するための

比較観測に用いられる。

|

| 円筒振動式気圧計 | 内筒と外筒の間を真空にした二重円筒は気圧の変化により内筒と外筒の間の

圧力が変るため、円筒の固有振動数が変る。その振動数を測定することにより気圧を求める。

|

| アネロイド型気圧計 | 気圧計内部にあるほぼ真空の容器が、気圧の変化でわずかにふくらんだりへこんだりする。

その動きを拡大させて気圧を測定する。主に船舶での観測に用いられる。

|

気温:

気温は地上約1.5m(多雪地では雪面上約1.5m)を基準にして測定する。観測場所は平坦、周囲の建物の影響を受けない場所、地面に芝草を

植えた「露場」と呼ばれる場所に測器を配置し、ここを中心に観測を行う。0.1℃単位。

| 電気式温度計(白金抵抗型)、気象庁の正規 | 白金線をセンサーとした電気抵抗の変化で気温を測定。通風筒に入れて

使用する。

|

| ガラス製温度計、比較観測用 | 棒状のガラス容器に水銀やエタノールを入れたもの。熱膨張が原理。比較的高温が水銀で、

低温がエタノール。主に百葉箱に入れて使用。

|

| 携帯用通風乾湿計 | 室内や野外での観測。気温、水蒸気圧、露点温度、相対湿度などが観測できる。

|

風向・風速:

地上10mで観測。水平成分(垂直成分は上昇流、下降流)。

風向:

風が吹いてくる風下の方向。真北を基準に時計回り8,16,36分割、通報には36分割。

風速:

0.1m/s単位、通報はノット(kt)、換算は 1m/s=1.944kt。

風向、風速は観測する時刻の前10minの平均値(風向は最多風向)。平均風速という。これに対し、瞬間風速。

最大瞬間風速は平均風速の1.5~2.0倍。この倍率を「突風率」という。風速が0.2m/s以下の場合は「静穏」として

風向は観測しない。

風の観測は、露場または開けた場所に塔または支柱を建て、地上10mの高さに測器を設置して風向風速計で測る。

| 風車型風向風速計 | 流線型胴体と鉛直な尾翼からなる風向感部、および4枚のプロペラの風速感部で構成。

風向に正しく向き、胴体と尾翼が周り、風速に比例してプロペラが回転して風向・風速を測る。

|

降水量:

降水量の観測:

降水は雨、雪、霰、雹など水になるものすべて。降水量:露場に作られた水平な地面に、ある時間内に

溜まった水の量。mm単位で測る。雨だけは雨量。雪などは、固形の深さを測り、溶かして水にした時の量が降水量。

できるだけ気流が水平で局所的な乱れが少ない所。ビルの屋上や高い場所はNG。周囲に建物や立木が有る場合は、

その高さの4倍以上離れた場所が望ましい。

| 転倒ます型雨量計 | 内径20cmの受水口から入った雨水は降水量が0.5mmに達すると、

左右2個の転倒ますに交互に注がれ、転倒・排水を繰り返す。その回数から降水量を測る。受水口の

高さは地表から約50cmが基準。

|

| 感雨計(平面型) | 感部にはセラミックス製の基盤に降水による通電を検知するための電極が付けてある。

降水を検知するとパルス信号を出し、その信号から降水現象の有無を観測する。

|

風の影響を避けるため、地面からの跳ね返りなどがない範囲でできるだけ受水口を低く。

積雪と降雪の深さの観測:

積雪の深さと降雪の深さ。降った雪などが露場などの観測場所の面積の半分以上を覆う状態を積雪と言い、その

積雪の深さは、ある時刻に積もっている雪の深さ。cmの目盛の付いた雪尺と積雪計が用いられる。

降雪の深さは、ある時間内に降り積もった雪の深さ。既に降り積もった雪の上に雪板を置いて新雪の深さを測る。

雪板:平らな板の中央にcmの目盛が付いた柱を鉛直に立てたもの。

地面や雪面上に新しい雪が降っても風で吹き払われたり融けたりして積もらなかった場合は、降雪0cmとし、

降雪無しと区別。

湿度:

相対湿度=水蒸気圧/その気温での飽和水蒸気圧

比湿、混合比、露点温度。

| 電気式温度計(静電容量型) | 感部は高分子フィルムの吸湿性を利用し、

相対湿度の変化による静電容量の変化を電気信号に変え、処理して算出。

|

| 携帯用通風乾湿計 | 水蒸気が少ないと湿球から蒸発が多くなり、気化熱が奪われて湿球温度が下がる事を利用した乾湿計。

乾球温度と湿球温度の差によって相対湿度、水蒸気圧、露点温度を求める。

|

| 塩化リチウム露点計 | 塩化リチウムの吸湿性を利用した露点温度を求める。従来は正規機器。まだ一部の気象官署で使用。

|

日射量:

可視光線域を中心として約0.3μm~約3μmの波長帯域を日射として観測。

日射:太陽放射が地表面を照射すること。そのエネルギの大きさが日射量。

地表に達する日射=直達光+散乱光。

- 直達光:太陽面から直接地表に達する日射。

- 散乱光:大気や雲、エーロゾルなどによって

散乱・反射され太陽面以外から入射する日射。

- 全天日射=直達日射+散乱日射

瞬間の日射量:kW/m^2、積算日射量:MJ/m^2。

直達日射を遮ったり強い反射光の影響を与えたり、天空を覆ったりする建物や木立、煙の発生源等の無い露場や

屋上を選んで設置。

| 全天電気式日射計 | 放射エネルギーを感部にある黒色の受光面に付けた熱電堆(熱電対直列array)によって電気信号に変換

|

| 直達電気式日射計 | 日射計感部、太陽追跡部、データ処理部で構成されており、直達日射量、直達日射積算量、

大気透過率などを測る。

|

| 日射日照計 | 全天電気式日射量と太陽追尾式日射計を一体化

|

日照時間:

直達日射量が、ある一定の値(120/m^2)以上の時間。

太陽の中心が東の地平線または水平線に現れてから西の地平線または水平線に沈むまでの時間→可照時間。

日照率=日照時間/可照時間。

直射日光が遮られない露場または屋上などを選び、設置台に測器を固定する。

| 太陽追尾式日照計 | 日照計感部、太陽自動追尾装置、制御部から構成され、

太陽からの直達光を日照計感部で取り入れて制御部で直達日射量と日射の一定の値(120w/m^2)を比較し、日照の有無を観測。

|

| 日射日照計 | 太陽追尾式日照計と全天日照計を一体化。

|

| 回転式日照計 | 従来の正規機器。まだ一部の気象官署で使用。

|

目視による観測

主に雲。

- 黄砂:春先に中国の黄河流域で吹きあげられた細かい砂塵が、上空の風に乗って日本(特に西)に運ばれてくる現象。

- 雷電:雷鳴が聞こえ、電光が見える現象。

- 視程:空を背景にした目標物の形を肉眼で確かめられる最大の距離のこと。つまり地表付近の大気の透明度。

雲の観測:

視程の広い場所を選んで、全雲量、雲形別の雲量、雲形、雲の高さ、雲の向きを観測。

全雲量:

空をひとわたり見回して全天の何割くらいが雲に覆われているかを 0~10の整数で表す。四捨五入。

全天空が雲で隙間なく覆われている時、雲量10。隙間が有ったら10-。雲がまったくなければ0だが、0.1-0.4なら0+。

地上実況気象通報式で通報する場合には、全天空が雲に覆われている時を8とし、0~8の階級への返還を行う。

雲形別の雲量:

ある雲形の雲だけで覆われた部分の全天空に対する割合。雲の高さが地上に近い物から高い物へ順に行う。

雲は部分的に重なっている事が多いので、それぞれの雲量の合計と全雲量は一致しない場合がある。

煙霧:煤煙や排気ガス含有粒子など微細な乾燥した塵あいが大気中に浮かんでいると空気が濁って視程が悪くなる状態。

雲形:

WHOの規定で10種類。

| 上層 | 巻雲(Ci)

巻積雲(Cc)

巻層雲(Cs) | 極地方:3-8km

温帯地方:5-13km

熱帯地方:6-18km

|

| 中層 | 高積雲(Ac) | 極地方:2-4km

温帯地方:2-7km

熱帯地方:2-8km

|

| 高層雲(As) | 普通は中層に見られるが、上層まで広がっている事が多い。

|

| 乱層雲(Ns) | 普通は中層に見られるが、上層及び下層に広がっている事が多い。

|

| 下層 | 層積雲(Sc)

層雲(St) | 極地方:地面付近-2km

温帯地方:地面付近-2km

熱帯地方:地面付近-2km

|

積雲(Cu)

積乱雲(Cb) | 雲底は普通下層にあるが、雲蝶は中層および上層まで達していることが多い。

|

まず上層の雲、次いで中層の雲という順番で現れるので、天気が悪くなる目安となる。

- 巻雲:氷晶が集まってできている。最も高い所に出現する(除-夜光雲)。繊維状の構造。

- 巻積雲:氷晶で出来ている薄く小さな丸い塊が規則正しく集まっている。さざ波状、鱗状、レンズ状などの形になる事が多い。

- 巻層雲:氷晶で出来ており、透き通った繊維状または層状の白っぽい雲。空の一部または全部を覆う。特に

太陽や月を覆うと、かさ現象(太陽光が屈折反射して起こる輪や筋)。

- 高積雲:白または灰色の雲で、一般に陰が有り薄い片、丸い塊などからなる層状の雲。レンズ状になることも。

- 高層雲:灰色あるいは青味がかった薄黒色で、繊維状または一様な層をなしており、空の一部または全部を覆う。

太陽や月のかさ現象は現れない。

- 乱層雲:暗灰色の層状の雲。太陽や月を完全に覆い隠す厚い雲。連続的な降水を伴う事多し。

- 層積雲:灰色または灰白色の雲。薄い板状、層状などをしている。比較的規則正しく配列した雲の塊。

レンズ状になることもある。通常、陰が有る。

- 層雲:通常、雲底の高度が一様な灰色の雲で、霧雨などが降る事がある。かさ現象は一般には現れない。

- 積雲:通常は濃密で輪郭がはっきりし、こぶのように盛り上がり、鉛直上方に発達する。

太陽に照らされた部分は白く輝くが、雲底は相対的に暗い。発達の過程により、平らな積雲、並み程度の積雲、

雄大な積雲の3つに分けられる。

- 積乱雲:鉛直上方に大きく発達した巨大な塔のような濃密な雲。雲蝶はかなとこ状または羽毛状に広がり、

高さ10km状に達する事が有る。突風、雷電、強い降水を伴う事がある。

雲の高さ:

地上から雲底までの高さをm単位で行う。できるだけ近くの山や高い建造物などを目安にする。また、

高層気象観測の結果から高さを推定できる場合も多いので参考にする。

雲の向き:

雲片または雲塊が進行してくる方向。北から8方位に分けて、雲形別に観測。不明の場合は×。殆ど静止していて

向きが分からない場合は-。

天気の観測:

気象庁では15種類。国際式天気記号は別にある。

| 快晴 | ○ | 雲量1以下

|

| 晴 | ○+| | 雲量2以上8以下

|

| 薄曇 | ○+|| | 雲量9以上であって、巻雲・巻積雲・巻層雲が見掛け上最も多い場合

|

| 曇り | ◎ | 雲量9以上であって、高積雲・高層雲・乱層雲・層積雲・層雲・積雲・積乱雲が見掛け上最も多い場合

|

| 煙霧 | ∞ | 視程が1km未満の場合

|

| 砂塵あらし | →+S

|

| 地吹雪 | →+↑

|

| 霧 | 三

|

| 霧雨 | 勾玉 | まとめて「降水現象」という

|

| 雨 | ●

|

| 霙 | ●+雪の結晶

|

| 雪 | 雪の結晶

|

| 霰 | △

|

| 雹 | ▲

|

| 雷 | Rの斜め線が矢印 |

|

地域気象観測システム(アメダス)

Automated Meteorological Data Acqusition System の略。

降水量、気温、風向・風速、日照時間、積雪を観測する自動気象観測装置で観測された気象データを自動的に収集するシステム。

WMOの基準で150km以下の間隔で配置する事が望ましいとされている。3時間ごとの定時通報観測を実施している気象官署約60個所で

この基準は満たしているが、メソスケール現象の予報には粗すぎる。

アメダスは全国約1310ヶ所で降水量、このうち約850ヶ所では気温、風向・風速、日照時間(4要素)も、豪雪地帯の約290ヶ所では積雪計も

観測する。

降水量の観測は約17km四方に1ヶ所、4要素の観測は約21km四方に1ヶ所の割合で実施。10分ごとに自動計測。毎正時に電話回線で

東京大手町の地域気象観測センターに自動収集、品質管理の後、気象庁の気象資料自動編集装置(アデス)によって、

全国の気象官署や自治体、報道機関などに配信(定時集配信)。

一定の基準値を超えた場合は、毎正時以外でも臨時報として送信(臨時集配信)。大雨や強風の監視に威力を発揮。

| 10分ごとに自動計測 | アメダス観測所

|

| 降水量 | 約1310ヶ所(約17km四方に1ヶ所)

|

| 降水量、気温、風向・風速、日照時間 | 約1310ヶ所のうちの約850ヶ所(約21km四方に1ヶ所)

|

| 降雪量 | 約1310ヶ所のうちの豪雪地帯の約290ヶ所

|

| ↓電話回線で毎正時に送信、基準値を超えた場合は、その都度臨時報

|

地域気象観測センター(大手町)

データの集計→

| 気象資料自動編集装置(アデス)

データの編集→配信 | 全国の気象官署

|

| 自治体

|

| 報道機関など

|

高層気象観測

1862年アメリカのグレーシアとコックスウェルが気球に乗って最初の高空気象観測を行った。8900mまで上昇したが、

空気が薄くなる事が知られていなかったので、死にかけた。

高層気象観測の方法

対流圏から成層圏にかけての高層における気温、風向・風速などの気象要素を観測すること。

水平スケール数千kmの気象現象の把握が目的。気球に測器を吊下げて上昇している間に

送られてくる信号を気象観測所で受信して観測。高度約5kmまでの風向・風速については、電波(レーダー)を利用した

ウィンドプロファイラ観測がおこなわれている。

一般に高気圧や低気圧、前線や台風などの気象現象はそれぞれ固有の3次元の立体構造を持っている。したがって

天気予報を行うためには必要なデータを収集・分析するためには地上気象観測だけでなく高層気象観測により

十分なデータを得る必要がある。

世界気象機関(WMO)は高層気象観測所を、陸上300km、海上1000km程度の間隔で設置する事を勧告している(可能なら一日4回、だめなら2回お願い)。

現在日本では全国に18ヶ所の高層気象観測所が配置され、勧告の基準を満たしている(稚内、根室、札幌、秋田、仙台、輪島、舘野、

米子、潮岬、八丈島、福岡、鹿児島、名塩、南鳥島、父島、那覇、南大東島、石垣島)。

高層気象観測には気球、電波(レーダー)、飛行中の航空機に頼むものなど、色々あるが、

特に重要なのが、ラジオゾンデ観測、ウィンドプロファイラ観測。

ラジオゾンデ観測:

気圧面の高度を静力学平衡の式と気体の状態方程式を用いて計算する。

- 観測項目:

ラジオゾンデとは、気圧センサー(静電容量式空盒気圧計)、気温センサー(サーミスタ温度計)、

湿度センサー(静電容量変化式湿度系)と、

これらの測定値を送信するための無線送信機などで構成される観測機器。これを気球に吊り下げ飛揚させ、自動追跡型

方向探知機を用いて追跡することで、地上から高度約30kmまでの気圧、気温、湿度、風向・風速を観測する。

直接測定できるのは、気圧、気温、湿度および観測所からラジオゾンデまでの高度角、方位角。

高度、風向・風速は、直接測定した観測項目から間接的に求める。

- 日射補正:

昼間に気温の測定を行う際、気温センサーの感部(サーミスタ)が日射を受けて周囲の空気よりも高くなるために、

日射誤差が生じる。この日射誤差を除去する作業。

日射の強さと感部と周囲の空気との熱伝導率に関係する。日射量は上空ほど強いので、補正量は高度が高いほど

大きくなる。また、上昇速度が遅いほど大きくなる(速いと冷える)。

- 間接測定(高度と風向・風速):

高度は、気圧、気温、湿度の観測値に基づいて、静力学平衡の式と気体の状態方程式を利用して求める。つまり、

気圧面間の空気の密度がわかると、その気圧差に相当する気層の厚さが計算できるので、

これを積分して地上から気球までの高度を求める。

また、風向・風速(高層風)については、計算して求めた高度と地上の方向探知機で測定されるラジオゾンデの

方位角、高度角から計算して求める。

湿度については、気温が-40℃以下に低下すると正確な測定が困難になるので、-40℃以下では湿度の測定は行わない。

ラジオゾンデ観測は、日本標準時の0900(00UTC)と2100(12UTC)の毎日2回、全国の高層気象観測所で行われている。

| 観測項目 | 気圧、気温、湿度、風向・風速

|

| 観測高度 | 地上~高度約30km

|

| 計測方法 | 気球で上昇中に計測

|

| 観測時間 | 毎日0900JST(00UTC), 2100JST(12UTC)

|

ウィンドプロファイラ観測:

集中豪雨などで重要な役割を果たす下層大気の流れを連続的に把握できる。上空約5kmまでの風向・風速を観測する。

ウィンドプロファイラとは、風の鉛直分布(プロファイル)を測定する機器。気象ドップラーレーダーの一種。

気象庁では全国31ヶ所に配置したウィンドプロファイラにより上空の風を観測する気象観測網

「局地的気象監視システム」を運用しており、その観測データはメソ数値予報モデルの初期値として利用される。

地上から上空(東西南北の方向)に向けて電波を発射した時の周波数と、大気の乱流によって散乱された電波を

受信したときの周波数の違いから、観測点上空の風向・風速を測定するもの。気象庁では

1.3GHzの電波を使って、高度約5kmまでの風を時間的にほぼ連続的(10minごと)に測定している。

各観測所で10minごとに観測された上空の風向・風速(10min平均値)の鉛直分布は、1hごとにまとめられて気象庁にある

中央監視局に伝送される。これらの観測データを鉛直シヤーのチェックなどの品質管理を行った後、メソ数値予報モデル

に入力・解析され、実況監視資料として1hごとに配信される。

ウィンドプロファイラは、災害をもたらす集中豪雨の発生や維持に重要な役割を果たす "下層大気の流れ" を精密に

観測できることから、豪雨や豪雪などのメソスケール現象の予測精度の向上に特に大きな効果がある。

配信される資料は、多画面平面図形式で、配信高度面は975,950,925,850,700,500hPaの各等圧面。

航空機観測:

海洋上空の観測データが送られてくる。

対地速度ベクトルから対気速度をベクトル引き算したら風ベクトルになる。

気球観測を捕捉する意味で、データの少ない海洋上空の航空機観測も重要。パイロットによる報告と、

飛行機の装置が自動的に行う報告がある。気象庁でなく、民間の航空会社が行っている。

高層気象観測結果の利用

観測されたデータは国際気象通報式に基づいて、指定気圧面の値(気温、風向、風速など)と

特異点の値に分けて世界中に通報されている。指定気圧面とは、気圧が1000,925,850,700,500hPaなどの等圧面の事。

また特異点とは、気温や湿度の特異点(逆転層、等温層などを示す変動点)および風の特異点(最大風速の点、

風速が静穏であることを示す点など)のことをいう。なお、高層実況通報式に従って観測結果を通報する時には、

高層風の風速はkt単位で、湿度は湿数として表現(気温と露点温度の差の事。

気圧を保ったまま温度が何度下がれば飽和するかということ)される。

高層気象観測で得られたデータは、数値予報の初期値として毎日の天気予報や、地球温暖化等の気候変動の解析などに役立てられる。

また観測結果は大気の立体構造を解析(高層解析)することにも用いられている。

高層解析で用いられる資料には、高層気象観測や航空機による観測によって得られるもののほかに、

山岳の気象官署で収集される観測資料などがある。高層解析を行う時は高層天気図のほかにエマグラム、鉛直断面図なども

併用され、より正確な気象予報がおこなわれる。

- 高層天気図:

高層大気の状態を示す天気図で、850,700,500,300hPaなど、気圧が一定の面(等圧面)について作られている。

天気図には、高層気象観測によって得られた各等圧面における風向・風速・高度、気温、湿数などの観測値が記入され、

等高度線や等温線などが描かれる。それぞれの等圧面で特定の大気現象を読み取ることができるため、

利用の仕方が違う。たとえば、850hPa面は前線や気流の解析、700hPa面は気温や湿潤域の分布状態の把握、

500hPa面は気圧の谷や尾根とそれにともなう渦度の解析、300hPa面はジェット気流の解析などに利用される。

- エマグラム:

横軸に気温を等間隔目盛に取り、縦軸に気圧を対数目盛でとった大気の熱力学的状態を解析するための線図。

図中には乾燥断熱線(等温位線)、湿潤断熱線(等湿球温位線)、等飽和混合比線が描かれており、

大気が安定か不安定かを判断する場合などに使われます。

- 鉛直断面図:

複数の地点を結ぶ水平線上の各地点における気象要素の鉛直分布を示した図。図中には等温線、等温位線、等風速線などが

描かれ、前線やジェット気流の把握などに役立てられている。

気象レーダー観測

全国20ヶ所にあり、ほぼ日本全国をカバーしている。RADAR(Radio Detection And Ranging)、気象レーダー→雲の中の

雨粒や氷粒などに当たって返って来る反射波(レーダーエコー)をキャッチし、連続的に観測。

気象レーダー観測の特徴

気象レーダーの探知範囲は半径数100km(限度300km)。メソスケール現象(数10km-数100km)の観測に適しており、

主として大気中の降水粒子の分布状況や集中豪雨、雷雲などの激しい気象の観測に利用される。

現在、気象庁の気象レーダー(20ヶ所)からの全てのデータはコンピュータで合成され、「レーダーエコー合成図」

として全国の各気象台などに送信される。

気象レーダーの原理:

気象レーダーは、レーダーアンテナからパルス状の電波(レーダービーム)を発射し、その電波が大気中の

降水粒子(雨粒、雹、霰、雪片など)によって反射されて戻って来るまでの時間から

降水粒子までの距離と方位を測定する。

気象レーダーには一般に3~10cmのマイクロ波という電波が用いられる。この波長を利用するのは、

直進性に優れているので、目標物の位置の測定が正確に出来ることと、雨や雪などの降水の探知に適した

長さの波長であるため。波長の長い方が遠距離まで観測できるが、感度は悪くなる。

気象レーダーの探知範囲:

半径300kmの円内に限られる。実はその理由は地球の丸味によりレーダービームが降水粒子よりも上空に行ってしまうから。

発射地点から300km離れると、高さは6kmになる。雨雲の中で降水粒子が存在するのは、一般に数kmの高さなので。

ということは、レーダーを設置する地点が高ければ探知範囲は大きくなる。アンテナの直径が大きい

場合も探知範囲が大きくなる。逆にビルや山などの障害物がある場合は、レーダービームの探知範囲は小さくなる。

地形エコーの除去:

地形エコーを完全には除去しきれない。降水粒子から返って来るレーダービームの反射のことを降水エコーという。

気象レーダーは、これをキャッチする事を本来の目的とするが、同時に山や高層ビルなどから

反射してくるエコー、つまり地形エコーもとらえてしまう。これは降水の観測にとって大きな障害になる。

現在では、エコー強度の大小によって地形エコーと降水エコーを識別している。また、降水粒子群からの

エコー強度が時間的に激しく変動する性質があることを利用して、地形エコーを識別し自動的に取り除いている。

つまり、降水粒子が大気の乱流や風速の変化により激しく運動するため、レーダーエコー内の降水エコーは

激しく変動する。それに対して、地形エコーはほぼ静止しており、そのエコーには変動がない。この差を

利用して、地形エコーの除去が可能となった。

ただし、シークラッター(海面の波浪によるエコー)やエンゼルエコー(大気中の密度差による屈折率の異常な違いや、

昆虫や鳥の集団飛行による電波散乱が原因のエコー、クリアー・クリアー・エコーとも)などの非降水エコーは、

パルスごとにエコーの強さが変化するので除去できない。

エコー強度:

レーダーエコーが観測されていても、上空のみに降水粒子が有って、地上では降水が観測されない場合がある。冬に発生する積雲や

積乱雲は、夏に比べて雲頂高度が低く、レーダービームが降水粒子の上を通過する場合が多くなるため、地上で観測される降水量に

エコーが相対的に弱くなる場合がある。

気象レーダー観測では、受信したレーダーエコーの強さによって、降水の程度を判断する。

受信したレーダーエコーの強さの事をエコー強度(受信電力)という。これは発射したレーダービームの強さ(送信電力)、

目標までの距離、波長、アンテナ(空中線)の大きさ、目標の大きさ・種類、途中の電波の減衰などにより異なる。

基本的にはエコー強度が強いほど大きな雨粒が多量に降っていると判断するが、判断にはさまざまな要素が必要。

たとえば、降水域が遠ければ、レーダービームの高度が高くなるので、上空しか観測できない。ところが、

実際には上空のみに降水粒子が有って、地上では降水が無い、ということもある。また、レーダーと目標とする降水粒子

との間に降水や雲、霧などが多い場合は、電波が減衰されエコーは弱くなる。

| 要因の種類 | エコー強度

|

| 発射したレーダービームの強さ | 強いほど強い

|

| 目標までの距離 | 近いほど強い

|

| 波長 | 短いほど強い

|

| アンテナの大きさ | 大きいほど強い

|

| 目標の大きさ | 大きいほど強い

|

| 途中の減衰 | 中間の物質が少ないほど強い

|

気象レーダー方程式:

気象レーダー方程式は、平均エコー強度がレーダーからの距離の2乗に反比例し、レーダー反射因子に比例する事を表す。

Pr=CI2 * Z / r2, Pr:平均エコー強度, C:定数,

I:途中の大気ガスによる減衰, Z:レーダー反射因子, r:反射体までの距離

定数Cは、光速度やレーダー特性(発射したレーダービームの強さ、アンテナ特性、波長、パルス幅など)によって決められる。

またレーダー反射因子Zは、単位体積中の降水粒子の直径Dの6乗の総和に比例する(Z∝ΣD^6)という関係があることから、

これを用いて平均エコー強度を求める。

すなわち、降水からのエコー強度は雨粒が大きいほど、あるいは数が多いほど大きくなる。距離が遠いほど小さくなる。

ブライトバンドとは、雨滴の方が雪や霰よりエコー強度が大きい事に起因し、落下している雪片が融けて雨になる

融解層に対応してエコーが大きくなること。雪や霰から雨滴に変るとエコー強度は5~6倍になる。

気象レーダーは気象レーダー方程式を用いて降水エコーの分布を自動的に計算・表示する。

雲粒は粒子の直径が小さすぎるため、通常の気象レーダーでは捉えられない。

レーダーによる雨量測定:

エコー強度から降水強度を算出する際には、統計的に決められた定数を用いる。

雨や雪などが単位時間内(通常1時間単位)に降る量を降水強度という。これまでの雨滴観測結果から、

降水強度R(mm/h)とレーダー反射因子Zの間には統計的関係(Z-R関係)が認められている。

Z=axRb, Z:レーダー反射因子, R:降水強度

a,bは降水の種類によって本来は異なっているが、気象庁のレーダー観測では降水の種類にかかわらず、

a=200, b=1.6 を使って降水強度を算出している。

現在、エコー強度から降水強度への換算は、Z-R関係を用いた換算を行った後、さらに

レーダー・アメダス解析雨量の作成によって得られた統計値(Z-R関係を用いたレーダーデータから推定した

降水量と地上で観測された降水量との比の統計値)を乗じるという所理を行うように変更している。

これによって、以前よりも降水強度の精度が改善されている。

レーダー・アメダス解析雨量図

レーダーによる雨量をアメダスで補正して作られている。

レーダー・アメダス解析雨量図:

全国約1310ヶ所(17km四方に1ヶ所)に展開されているアメダス観測所から、観測約10分後には

降水量をはじめとする様々な気象データが気象庁に送られてくる。これによってたとえば大雨などを短時間のうちに

しかも正確に把握する事が出来るが、アメダス観測所以外の場所で局地的な大雨が降った場合、雨の様子を

正確に把握することはできない。

一方、気象庁のレーダー観測では、1hに6回の降水強度を観測していて、これを積算して1時間雨量が求められている。

このように計算された雨量をレーダー雨量と呼ぶ。レーダー雨量は、海上を含む広範囲にわたって計算が可能で、

かつ2.5km四方と細かく計算されるので、空間的に連続した雨の分布を知る事ができる。しかし、実測した数値ではないため、

精度についてはアメダス雨量より劣る。

そこで、両者の長所を生かしてレーダー・アメダス解析雨量図が作成される。これは、レーダー観測で得た雨量をアメダス観測点の実測雨量で

補正して、2.5km四方の区域ごとに前1hの雨量を解析して作られた雨量分布図。言いかえれば、

レーダー・アメダス解析雨量図は、降水量の絶対値はアメダスに、強弱のパターンは気象レーダーに基づいている

降水量分布図といえる。

気象庁では、降水エコーをデジタル化する装置を全国のレーダーに導入・整備し、レーダーで観測される各地域のエコー強度を

数値化している。この装置では、レーダーの探知範囲を2.5km四方に分割し、そこでのエコーの強さを雨の

強さに換算して、定められた区分に従ってデジタル化する。

気象ドップラーレーダー

レーダーエコーの波長が送信時の波長と異なるばあい、降水粒子の移動を観測する事ができる。

気象ドップラーレーダーの原理:

雨滴や雪片は、雲の中にある時や降水のときには、通常移動している。気象ドップラーレーダー

は、目標とする移動中の降水粒子から反射される電波のドップラー効果を利用して降水粒子の速度を測定する測器。

受信時の電波の周波数と送信時の電波の周波数のずれの大きさが、降水粒子の移動速度を反映している。接近で周波数が高くなる。

気象ドップラーレーダーによる風速測定:

測定できるのは、レーダーと降水粒子を結ぶ方向の速度成分、つまり動径方向の速度成分(動径速度/ドップラー速度)

に限られる。

ある周波数でレーダーから発射した送信電波は、降水粒子に当たって反射して、受信機に戻って来るが、その際

ドップラー効果によって変化した周波数をドップラー周波数と言う。この

ドップラー周波数 fd は、受信電波の周波数-送信電波の周波数、で求められる。fd と 送信電波の波長λから、

降水粒子の動径速度 Vr を求める事ができる。

Vr = - fd * λ / 2

空港気象ドップラーレーダー:

空港気象ドップラーレーダは、低層ウインドシヤーを監視する。

空港付近の高度数100mまでで吹く風の変化は、揚力を増減させるため、航空機の離着陸に大きな影響を与える。

そこで、大気下層の風の急変(ウインドシヤー)やダウンバースト、その他のメソスケール現象の観測・解析

を目的に、空港気象ドップラーレーダーが、東京航空地方気象台(羽田空港)、新東京航空地方気象台(成田空港)、

関西航空地方気象台(関西国際空港)、新千歳航空測候所、大阪航空測候所、那覇航空測候所に整備されている。

空港気象ドップラーレーダーで得られた情報は、航空管制官を通じて機上のパイロットに通報される。

気象衛星観測

2013/03現在、ひまわり6号(MTSAT-1R:米国産)とひまわり7号(MTSAT-2:国産)の2台運用。7号は航空機の航法情報の提供も、運輸多目的衛星。

気象衛星による観測

世界の衛星観測網

静止衛星と極軌道気象衛星がある。1973年1月にWMOに提唱され決定した世界気象衛星観測網の計画に基づいて実施。

海や砂漠など、衛星からでないと観測できない部分をカバーするために、世界共同で行われている。

- 静止気象衛星:

静止気象衛星は、赤道上空約36000kmにあって、地球の自転と同じ各速度と向きで地球の周りを回る。

観測範囲は、衛星の直下点を中心とした半径6000kmにおよぶ。一点から観測するので、同一領域上での

気象変化が常に把握できるが、赤道上空にしか居られないので、高緯度地域は斜めの観測となり、

低緯度に比べ観測精度が良くない。

- 極軌道(太陽同期軌道)気象衛星:

赤道に対して垂直方向に周回しながら、地球表面を真下に見て観測する。極地方や高緯度地方でも

精度のよいデータを収集する事ができる。静止気象衛星でカバーしきれない地方の気象観測を行う。

アメリカのNOAAなど。静止しなくてもいいから、約850kmの高さで高精度。約14周/day。雲分布、

鉛直温度分布、水蒸気量、地表温度などを観測。近いので、一度に広い範囲の観測は無理。

静止気象衛星「ひまわり」の機能:

西太平洋、東アジア、オセアニア地域を観測。

雲画像のもとになるデータを送信。一時間ごとに作成。雲画像は、太陽からの可視光線の反射の強さによって

雲の状態を観測する「可視画像」と、赤外線の強さ、つまり温度に対応して作られる「赤外画像」および

「水蒸気画像」がある。

気象庁の気象衛星センターでは、送られてきたデータを処理し、画像の形にして、雲画像を1hおきに完成させる。

雲画像からは、雲の分布・高さ、地面・海面・雲頂の温度が分かるだけでなく、雲の動きを連続的に観測する事もできる(風向・風速の推定)。

また、ひまわりは中継機能を持っており、浅薄、ブイ、離島、航空機などで観測した気象資料を中継して、

気象センターのデータ処理センターへ送信する。さらに衛星観測によって得られた雲の画像を利用者にFAXするための

中継も行う。

可視画像:

可視画像は分解能(複数雲塊を一つ一つの雲塊として識別できる限界の能力)が良く、中、下層雲の観測に適している。

分解能が良いのは、赤外画像に比べて放射エネルギが大きいのと、波長が短いから。

- 可視画像の特徴:

可視光(0.55~0.90μm)の反射光の強さを、直下点での分解能1.25kmの可視放射計で測定し、

そのデータを地上のコンピュータで合成して作成する。

雲や地表などからの太陽光の反射をとらえるので、太陽に照らされている地球部分だけが表現される。

夜間はだめ。反射光が弱いほど暗い灰色に、強いほど白く表現される。厚い雲や下層雲、新しい雪氷などは白く写る。

- 可視画像の作成:

反射光の放射エネルギをコンピュータで処理して画像に変換する。アルベドは、0(全吸収)~100(全反射)%までで

あらわされるが、可視画像の場合はこれに黒から白の64段階の諧調を割り当てる。

可視画像では、多くの雲のアルベドは70~80%であり、地表面(約30%)や海面(約5~8%)のアルベドに比べて非常に高いので、

アルベドの大部分を64段階の会長に割り当てて雲を表現する事が出来る。このため、コントラストの

はっきりした雲画像を得られる。

画像の鮮明度も、分解能の良い可視画像の方が赤外画像よりも良好。

赤外画像:

昼でも夜でも観測できる。上層雲や鉛直に発達した対流雲の観測に適している。

結局、雲の温度を観測している。大気に吸収されない「大気の窓」の波長領域を観測している。IR1とIR2に分けて観測している。

| 赤外1(IR1) | 10.5~11.5μm

|

| 赤外2(IR2) | 11.5~12.5μm

|

- 赤外画像の特徴:

地球表面や雲から放射される10.5~12.5μmの赤外線の強さ(等価黒体温度)を、直下点での分解能5kmの赤外放射計で

測定し、そのデータを地上のコンピュータで処理して画像化。可視光線のエネルギに比べて極めて小さい。

それで分解能も小さくなる。

- 赤外画像の作成:

昼夜を問わず観測が行える。温度の低いところほど白く、温度の高いところほど黒くなるよう諧調を割り付けている。

一般に上空の雲ほど温度は低いので上空ほど白く、低空ほど黒くなる。地表面は暖かいので、黒くなるが、

冬のシベリア大陸や寒冷な陸地は灰色になる。

赤外画像は、黒体放射をかていした物体の温度が30~-80℃までを想定した256段階の諧調が割り当てられているが、

実際にはこのうちの半分から1/3しか使わない事が多いので、赤外画像はコントラストの少ない画像となり、

鮮明度は可視画像より劣る。

| | 可視画像 | 赤外画像

|

| データ | 可視光線の反射光強度 | 地球表面や雲からの赤外放射の強度

|

| 画像に白く写るもの | 下層雲、厚い雲(反射光が強い) | 中層から上空の雲(低温)

|

| 作成できる時間帯 | 昼のみ | 昼夜を問わず一日中

|

| 観測直下点での分解能 | 1.25km | 5km

|

ひまわりのデータから作成された画像から得られる情報の一つに、オホーツク海の海氷分布がある。

海氷の動きが雲の動きに比べて遅いことから識別できる。

可視画像・赤外画像に表現される雲の特徴:

可視画像では厚い雲ほど白く、赤外画像では高い(冷たい)雲ほど白く写る。

霧と下層の層雲は識別できない。

可視画像も赤外画像も、白く写る部分は雲。しかし、

- 上層雲:

対流圏の上層にあらわれ、-40~-50℃と非常に低温なので、厚い上層雲の場合、赤外画像では真っ白に写るが、

薄い雲の場合下層から来る赤外線の影響(透ける)もあって、明るさが落ちる。可視画像では、上層だけにある

薄い雲は良く写らないが、低気圧などの擾乱の厚い雲域は、アルベドが大きいので白く写る。

- 中層雲:

一般に雲は厚く、雲頂温度は -5~-20℃なので、可視画像では真っ白に、赤外画像では、ややくすんだ白に写る。

- 下層雲:

可視画像では白く、不規則な形の雲として映る。赤外画像では地表との温度差が5~10℃しかないので、

雲として識別することは困難。

- 霧:

地表面や海表面に接して発生している薄い下層雲といえる。雲頂温度が低く、地表面・海表面温度と差が無い。

可視画像では、一応白く写るが、赤外画像では黒くて地表面と区別できない。

- 発達した対流雲:

積乱雲や雄大積雲(積雲の中で著しく発達している物)は、雲頂高度が高く(雲頂温度が低い)、

太陽光をよく反射する(厚くて下が透けない)ので、可視画像・赤外画像ともに真っ白に写る。

| | 可視画像 | 赤外画像

|

| 上層雲 | 厚い雲は白く | 厚い雲は真っ白に、薄い雲は白の明るさが落ちる(下が透ける)

|

| 中層雲 | 真っ白になる | ややくすんだ白に写る

|

| 下層雲 | 白く写る(不規則な形として) | 識別できない(黒く写る)

|

| 霧 | 白く写る | 識別できない(黒く写る)

|

| 発達した対流雲 | 真っ白に写る | 真っ白に写る

|

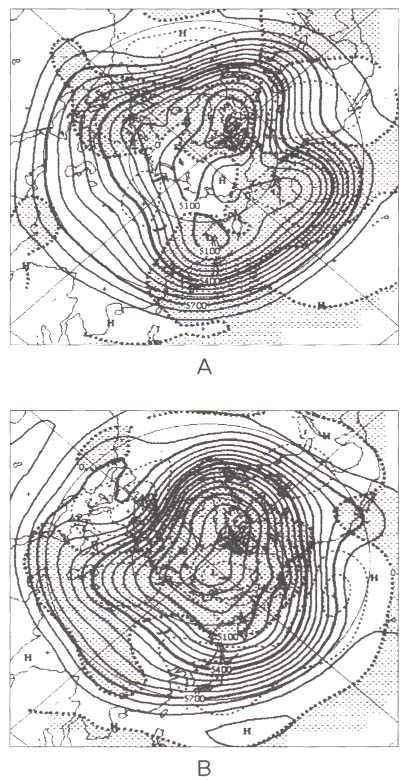

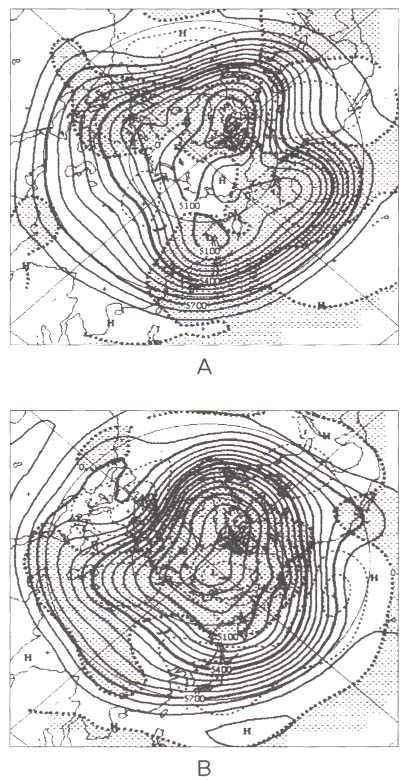

- 日本海にある[A]は、可視画像では淡い灰色だが、赤外画像では真っ白に写っているので